Capítulo 10. Malestar emocional en mujeres Yucatecas: un modelo estructural predictor del empoderamiento de la diabetes

Dimensions

Capítulo 10. Malestar emocional en mujeres Yucatecas: un modelo estructural predictor del empoderamiento de la diabetes

Josué Medina Fernández1

Anahí Ruiz Lara2

Nissa Yaing Torres Soto3

María Isabel Méndez Domínguez4

Débora Canté Hernández5

Resumen

Introducción: Las desigualdades sociales en las mujeres han afectado en diversas áreas, siendo la salud una de éstas. La salud es diferente por los factores biológicos que determinan el funcionamiento y el riesgo de enfermar, aunado a que los procesos sociales y propios de la diabetes pueden afectar la salud emocional y, de esta manera, el empoderamiento de su enfermedad. Objetivo: Explicar el efecto del malestar emocional sobre el empoderamiento de la diabetes en mujeres Yucatecas. Métodos: Diseño correlacional-explicativo, recolectado con un muestreo a conveniencia, obteniendo una muestra de 387 mujeres que viven con diabetes tipo 1 y 2. Se utilizó una cédula de datos personales, el instrumento Cuestionario de área de problemas en diabetes para identificar el malestar emocional (α = 0.90) y la escala de empoderamiento en diabetes (α = 0.89). Se aplicó el consentimiento informado, estadística descriptiva e inferencial como U de Mann-Whitney, correlación de spearman y modelo de ecuaciones estructurales. Resultados: Las participantes tuvieron una M = 51.17 años, DE = 15.165 años, observándose que el 45.7% (177) tiene diabetes tipo 1 y el 30.7% diabetes tipo 2, con una M = 168.45 mg/dl, DE = 85.006 mg/dl de su última glucosa capilar. Se encontró relación entre el malestar emocional y la glucosa capilar (r = 0.124, p < 0.05), así como también se halló relación de la edad (r = −0.173, p < 0.05) y malestar emocional (r = −0.157, p < 0.05) con el empoderamiento en diabetes. En el modelo estructural, confirman que el malestar emocional afecta negativamente el empoderamiento de la diabetes en las mujeres. Conclusión: El malestar emocional produce un efecto negativo en el empoderamiento de la diabetes, por lo que este grupo vulnerable requiere la intervención de enfermería que coadyuve en la mejora de sus procesos emocionales que afectan el empoderamiento y control glucémico de su enfermedad.

Palabras clave: emociones, empoderamiento para la salud, diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, salud de la mujer.

Introducción

Ser mujer y tener diabetes conlleva a una desigualdad de salud por causas multifactoriales, pudiendo afectar la salud mental como las emociones y a su vez provocar un déficit del empoderamiento de su enfermedad, un mal control glucémico y metabólico. De esta manera, la diabetes en los adultos es un problema de salud importante en el mundo. Lo anterior puede verse plasmado según los datos de la Organización Mundial de la Salud ([oms], 2021) con 1.5 millones de defunciones, y se proyecta que el número total de personas con diabetes aumentará de 171 millones en 2000 a 366 millones en 2030. En México no es la excepción, en el último año se posicionó dentro de las tres principales causas de muerte a nivel nacional y en términos de género constituye la segunda causa de morbilidad en mujeres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 2021).

Desafortunadamente, las repercusiones en la salud de los pacientes con diabetes desencadenan complicaciones como infarto o accidente cerebro vascular (Emerging Risk Factors Collaboration, 2010), neuropatía, retinopatía (Bourne et al., 2013) e insuficiencia renal (United States Renal Data System, 2015), las cuales impactan en el bienestar de quien lo padece.

Por otra parte, esta patología impacta en diversas esferas o dimensiones de la persona, ya que favorecen la aparición de síntomas depresivos, ansiedad, estrés, malestar emocional o también conocido como diabetes distress. Este último hace referencia a las reacciones psicológicas negativas significativas, tales como miedo, preocupación e incertidumbre, generadas por los cambios derivados de la enfermedad que se experimentan y que inciden en la calidad de vida de los pacientes, ya que puede influir en el cumplimiento del autocuidado, el control glucémico y el riesgo de complicaciones potenciales o reales (Graue et al. 2012; Martínez Vega, Doubova y Pérez Cuevas, 2017; Márquez, 2020).

El malestar emocional es manifestado por la presencia de emociones negativas persistentes que están directamente relacionadas con los problemas del tratamiento, plan alimenticio, relación con los profesionales de salud y ausencia de apoyo social (González, Fisher, y Polonsky, 2011). Fisher et al., (2012) menciona que el malestar emocional se asocia a un deficiente control glucémico y problemas en el automanejo.

Por lo anterior y ante la naturaleza crónica de la diabetes, que afecta en gran medida el cuerpo del paciente, la mentalidad y sus funciones sociales, es de relevancia realizar una evaluación cuidadosa de la salud y de la calidad de vida de la mujer, así como otorgar herramientas necesarias para afrontar el padecimiento, como es el caso del empoderamiento. La literatura muestra que el empoderamiento es importante en el manejo de enfermedades de larga duración, especialmente la diabetes (Cooper, Booth y Gill, 2009; Funnell et al., 1991).

El empoderamiento es una orientación que puede mejorar la capacidad de los pacientes con diabetes para comprender mejor el proceso de la enfermedad, involucrarse activamente en el autocuidado y en emplear estilos de vida saludables para un mejor control de la enfermedad (Hernández Tejada et al., 2012), ya que proporciona el conocimiento, las habilidades y la responsabilidad para efectuar el cambio de comportamiento y tiene el potencial de promover la salud general y maximizar el uso de los recursos disponibles. El proceso de empoderamiento mejora el control de la diabetes, ayudando a los pacientes a tomar decisiones con respecto al cuidado de ésta y a la realización personal de sus responsabilidades en el manejo de la enfermedad mejorando su calidad de vida (Funnell et al., 1991).

En México existen pocos estudios que hayan explorado el malestar emocional y empoderamiento de las mujeres que viven con diabetes mellitus. Por lo que este estudio tiene como objetivo explicar el efecto del malestar emocional sobre el empoderamiento de la diabetes en mujeres Yucatecas.

Material y métodos

Participantes

Diseño correlacional-explicativo, con una muestra de 387 mujeres con diabetes tipo 1 y 2. Se aplicó un muestreo no probabilístico a conveniencia, recolectado a través de llamadas telefónicas, teniendo como criterios de inclusión tener diagnóstico médico de diabetes tipo 1 (DT1) y diabetes tipo 2 (DT2) de al menos 1 año, tener un dispositivo celular y vivir en Yucatán, México. Se aplicó una cédula de datos personales que evaluaba la edad, el sexo, los años de vivir con diabetes, el tipo de diabetes diagnosticado, última glucosa capilar cuantificada en su última cita médica, su economía percibida, percepción de complicaciones de la enfermedad y si asiste a un grupo de ayuda mutua para personas que viven con diabetes.

Instrumentos

Para el malestar emocional se aplicó la versión adaptada en población mexicana del paid (Cuestionario de Áreas Problema en Diabetes). El instrumento consta de 16 reactivos relacionados con las emociones negativas, problemas con el tratamiento y con el apoyo social, aunado a que presenta reactivos relacionados con el manejo de la diabetes y cuenta con cinco opciones de respuesta que van de 1, “no es un problema” a 5, “es un problema grave”. Esta escala se interpreta que a mayor puntuación, mayor malestar emocional, teniendo un consistencia interna de Cronbach de 0.90 (Del Castillo y Reyes, 2010).

Para la medición del empoderamiento, se utilizó escala DES28 (Diabetes Empowerment Scale), éste representa una medida válida y confiable para evaluar la autoeficacia relacionada con el cuidado de la diabetes en diversos contextos, gestión de los aspectos psicosociales de la diabetes, insatisfacción y disposición al cambio y la capacidad de establecer y alcanzar metas. Consta de 28 reactivos con respuestas de tipo Likert del 1 al 5. Se identifican tres subescalas referentes a: manejo de los aspectos psicosociales de la diabetes, disposición al cambio y cumplimiento de objetivos. El puntaje va de 28 a 140, siendo el punto de corte 103; si el puntaje se ubica bajo este nivel se clasificará como no empoderado, y los sujetos que obtengan puntuación sobre 103 se considerarán como empoderados. Este instrumento ha reportado una confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.89 (Anderson et al., 2000).

Consideraciones éticas

La propuesta de investigación contó con la aprobación del comité de ética de la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo” de la Universidad Autónoma de Coahuila, cumpliéndose lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, se aplicará el Artículo 13 del capítulo 1, título segundo, tratando con respeto y protegiendo su bienestar, explicándole de forma clara el objetivo del estudio y de toda actividad o procedimientos realizados en la investigación, éste se cumplirá a través de la entrega y firma del consentimiento informado electrónico, donde se protegieron los derechos de los humanos del participante, su autonomía, con el derecho a la libre decisión, que involucra la recolección y valoración de datos del mismo, respetando la confidencialidad y anonimato si así lo desease, sin la intención de causar algún malestar o daño al sujeto de estudio en tiempo determinado.

Por ende, se hace referencia a la Ley General de Salud en su título segundo: “De los aspectos éticos de la investigación en seres humanos”, los siguientes artículos: Artículo 13: En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto, dignidad y la protección de su derecho y bienestar. Artículo 14: La investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a los incisos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

Artículo 17: Se considera como riesgo mínimo la investigación porque se realizaron valoraciones cognitivas y recolección con instrumentos de medición por profesionales como lo marca el artículo 114, el cual deberá ser vigilado por el investigador principal y verificado a través del consentimiento informado.

Artículo 18: El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien realice la investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo manifieste.

Artículo 20: Se entiende por consentimiento informado al acuerdo escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o su representante legal, autoriza la participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna.

Artículo 21: Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal, deberá recibir una explicación clara y completa, de tal forma que se mencione la justificación, objetivos, procedimientos a utilizar, los riesgos esperados, los beneficios esperados, la libertad de retirarse de la investigación y la seguridad de sus datos de forma anónima, mencionado en los incisos III, V, VI, VII y VIII.

De igual manera, se considerará el informe Belmont al respetar los principios de justicia, debido a que todos los sujetos de estudio tuvieron la misma oportunidad de participar en la investigación, beneficencia, ya que se respetarán sus condiciones protegiéndolas del daño y, con la seguridad del bienestar mencionando los beneficios del proyecto para el grupo de mujeres, así como el respeto a las personas, de tal forma que se reconoció su autonomía mediante la firma del consentimiento informado electrónico y el derecho a retirarse de la investigación en el momento que desee.

Plan de análisis de datos

Los datos se analizaron con el paquete estadístico Statical Package for Social Sciences (spss) versión 22 para Windows 2010. Se utilizó estadística descriptiva obteniéndose frecuencias absolutas, proporciones y porcentajes. Se realizó un análisis de distribución de las variables continuas con la prueba de Kolgomorv Smirnov determinando a las variables como no paramétricas, por lo que para la diferencia de medias entre el grupo de diabetes tipo 1 y 2 se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney, mientras que para las correlaciones de las variables se aplicó la prueba de Spearman (Fikeld, 2013).

Se probó un modelo de ecuaciones estructurales utilizando el Software estadístico eqs v6.1 (Bentler, 2007), para medir el efecto del malestar emocional en el empoderamiento de las mujeres. Dada la cantidad de ítems del instrumento, se construyeron parcelas considerando las recomendaciones de Hau y Marsh (2004). Para evaluar la bondad de ajuste del modelo, se consideraron los indicadores de bondad de ajuste práctica, estadística y poblacional desde el método robusto propuesto por Bentler (2007). El indicador estadístico fue la chi-cuadrada (χ2). Si esta relación resulta con un nivel de significancia de p >.05 se considera que el modelo presenta un adecuado ajuste estadístico. Considerando que la χ2 suele ser susceptible al número de muestra, se utilizó el χ2 relativo que se calcula dividiendo el índice de χ2 ajustado por los grados de libertad. Si este valor es inferior a 5, se considera un buen ajuste estadístico (Schumacker y Lomax, 2004)2004. Adicionalmente, dado que los indicadores estadísticos suelen ser muy sensibles al tamaño de la muestra, también se consideraron los indicadores prácticos; estos incluyen el Índice de Ajuste Comparativo (cfi), Bentler Bonett de Ajuste Normado (bbnfi) y No- Normado (bbnnfi) iguales o mayores a 0.90, y el Error de Aproximación Cuadrático Medio (rmsea), que es una media absoluta de ajuste poblacional con valor ≤ .09 (Browne y Cudeck, 1992) permitiendo considerar la pertinencia del modelo.

Resultados

La muestra estuvo conformada por 387 mujeres con diabetes tipo 1 y 2, con un rango de edad de 18 a 90 años, con una M = 51.17 años, DE = 15.165 años. Entre los años de vivir con diabetes, tuvo una M = 11.14 años, DE = 10.035 años, con un valor mínimo y máximo de 1 a 50 años, respectivamente. Por último, en su cuantificación de su última glucosa capilar realizada en su seguimiento médico tuvo una M = 168.45 mg/dl, DE = 85.006 mg/dl.

En la tabla 1, se observa que la mayoría es adulta madura, tiene diabetes tipo 2, considera tener alguna afectación en los ojos, no asiste a algún grupo de ayuda mutua y se percibe con un estado económico medio.

Tabla 1. Caracterización de las mujeres que viven con diabetes

| Variable | f | % | |

| Grupo de edad | Adulto joven | 121 | 31.3 |

| Adulto maduro | 147 | 38 | |

| Adulto mayor | 119 | 30.7 | |

| Tipo de diabetes | Diabetes tipo 1 | 177 | 45.7 |

| Diabetes tipo 2 | 210 | 54.3 | |

| Complicaciones percibidas de la diabetes | No he padecido ninguna complicación | 188 | 48.6 |

| Afectación en los ojos | 82 | 21.2 | |

| Afectación de la piel que no cura | 24 | 6.2 | |

| Pie diabético | 25 | 6.5 | |

| Afectación de los nervios | 35 | 9 | |

| Afectación de los riñones | 33 | 8.5 | |

| Asiste a grupo de ayuda mutua | Sí | 138 | 35.7 |

| No | 249 | 64.3 | |

| Economía percibida | Baja | 110 | 28.4 |

| Media | 266 | 68.7 | |

| Alta | 11 | 2.8 | |

Nota: f = frecuencia, % = porcentaje, n = 387.

Con respecto a la variable malestar emocional, ésta se encuentra por debajo de la media del instrumento, mientras que con la variable de empoderamiento de la diabetes se encontró que el 42.9% (166) está empoderada y el 57.1% (221) no empoderada con su enfermedad (ver tabla 2).

Tabla 2. Variable descriptiva de malestar emocional y empoderamiento en diabetes

| Variable | M | DE |

| Malestar emocional | 31.86 | 14.346 |

| Empoderamiento en diabetes | 112.08 | 13.198 |

Nota: M = media, DE = desviación estándar, n = 387.

Por otra parte, se hallaron diferencias significativas con la edad, años de vivir con diabetes y glucosa capilar, siendo mayor en el grupo de mujeres que viven con diabetes tipo 1, mientras que el empoderamiento en diabetes también fue significativo, siendo mayor éste para el grupo de mujeres que viven con diabetes tipo 2.

Tabla 3. Diferencia de media entre grupo de mujeres que viven con diabetes tipo 1 y 2

| Variable | Diabetes tipo 1 M | Diabetes tipo 2 M | U | P |

| Edad | 46.42 | 55.18 | 12679.000 | 0.000 |

| Años de vivir con diabetes | 8.70 | 13.20 | 12869.500 | 0.000 |

| Glucosa | 156.31 | 178.70 | 15891.500 | 0.014 |

| Malestar emocional | 31.72 | 31.98 | 18098.000 | 0.657 |

| Empoderamiento en diabetes | 113.84 | 110.50 | 16085.500 | 0.023 |

Notas: M = media, U = U de Mann Whitney, p = nivel de significancia, n = 387.

En la tabla 4 se encontró correlación entre el malestar emocional y la glucosa capilar, es decir, a mayor malestar emocional es mayor la glucosa capilar. Por otra parte, se encontró relación de la edad y el malestar emocional con el empoderamiento de la diabetes, eso significa que a mayor edad y malestar emocional, menor empoderamiento sobre la diabetes.

Tabla 4. Relación de las variables de estudio

| Variable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Edad | 1 | 0.572** | −0.028 | −0.090 | −0.173** |

| Años de vivir con diabetes | 1 | 0.071 | −0.032 | −0.068 | |

| Glucosa capilar | 1 | 0.124* | −0.019 | ||

| Malestar emocional | 1 | −0.157** | |||

| Empoderamiento en diabetes | 1 |

Nota: ** p < 0.001, * p < 0.05, n = 387.

Modelo estructural

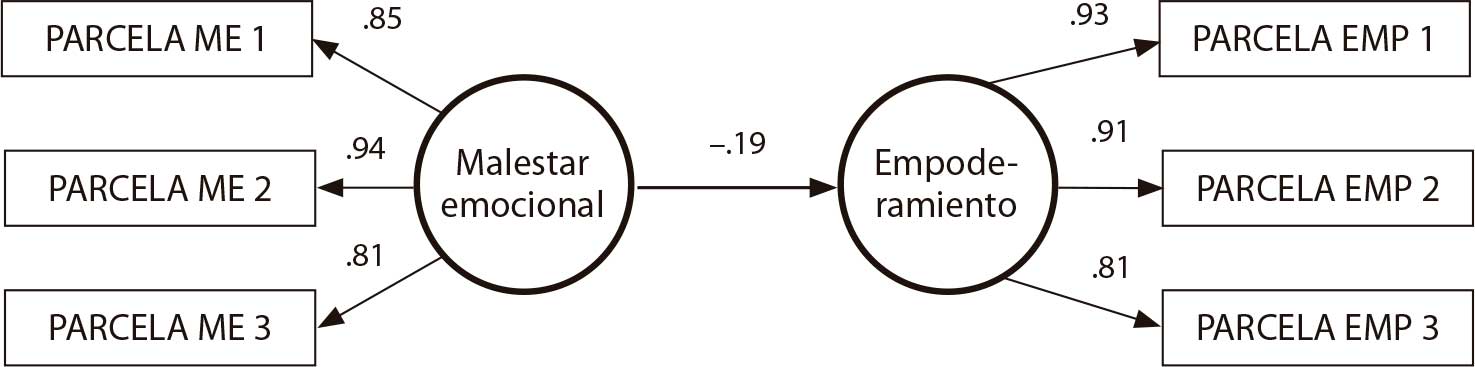

Los resultados del modelo estructural se pueden observar en la figura 1. El modelo está constituido por dos factores o variables latentes (que son representados en círculos) y los indicadores correspondientes a dichos factores (representados por los rectángulos). De acuerdo con los resultados del modelo, el malestar emocional afecta negativamente el empoderamiento de la diabetes de las mujeres (−0.19). Los indicadores de bondad de ajuste estadística resultaron adecuados (χ2 = 34.722 [8 gl], p < .0001, χ2 relativa = 4.34), al igual que los indicadores prácticos (BBNFI = .98, BBNNFI = .98, CFI = .99) y el RMSEA = 0.07, revelando que los datos apoyan al modelo conceptual.

Discusión

Las desigualdades sociales en las mujeres han afectado en diversas áreas, siendo la salud una de éstas, la cual es diferente por los factores biológicos que determinan el funcionamiento y el riesgo de enfermar, y es desigual porque las normas y valores sociales asignan espacios y roles diferenciados a hombres y mujeres, condicionando sus experiencias vitales y su salud (Sadín et al., 2011).

En el estudio, se encontró una M = 51.17 años, tiene diabetes tipo 2, con un estado económico medio y no asiste a grupos de ayuda mutua. Estos datos son confirmados por la Encuesta Nacional de Salud (Shaman et al. (2020), en donde se refleja un aumento de la prevalencia de diabetes en los adultos menores de 60 años, aunado a que la economía y la falta de presencia en un grupo de ayuda mutua son factores que desencadenan un mayor desequilibrio del control glucémico y adherencia al tratamiento (Medina et al., 2020; Rosanneis et al., 2016).

Figura 1. Modelo estructural del efecto del malestar emocional en el empoderamiento. Todas las cargas factoriales y los factores medidos son significativas: Bondad de ajuste: χ2 = 34.722 (8 g.l.); p = .0001; χ2 relativa = 4.34; BBNFI = .98; BBNNFI = .98; CFI = .99; RMSEA = .07

De acuerdo a la variable malestar emocional tuvo una M = 31.86 puntos. Esto difiere a lo encontrado por Belendez, Lorente y Maderuelo, en donde la M fue más de 40 puntos, siendo mayor en las personas con DT1 (Vida y Tiempo, 2021), mientras que para Del Castillo, Morales y Solano (2013) fue similar, ya que tuvo una M entre 34 y 39 puntos previa aplicación de su intervención. Esto se puede deber a que la diabetes, como otras condiciones de salud crónicas, requiere un proceso de aceptación, por lo que para mantener ámbitos emocionales equilibrados es necesario, así como desarrollar mecanismos que les permitan adaptarse a la nueva situación lo mejor posible.

Asimismo, el empoderamiento en diabetes tuvo una M = 112.08 puntos, categorizándose la mayoría como no empoderada , siendo la puntuación y porcentajes de empoderamiento similar a lo elaborado en México y Turquía, en donde se observan niveles de no empoderamiento entre el 50% y 70% para ambos artículos, por lo consiguiente se sobrepone que la educación hacia un empoderamiento en diabetes es en definitiva una herramienta que contribuye a lograr que los pam logren las metas de control metabólico (Atak et al., 2008; Cruz et al., 2019; Pimentel, 2014).

Por otra parte, en nuestro estudio se encontró que el empoderamiento de la enfermedad fue mayor en las mujeres con diabetes tipo 2. Estos datos fueron similares a lo encontrado en Perú y Ecuador, lo cual confirma que, a ausencia de empoderamiento, aumenta la probabilidad en 1.1 veces de presentar cifras más elevadas de glucosa capilar y hemoglobina glucosilada (Orozco, 2016; Zambrano, 2019).

Se encontró que, a mayor malestar emocional, mayor glucosa capilar. Esto difiere a lo realizado en Hidalgo (Sarabia, 2018), ya que en su estudio abordaron hombres y mujeres, pudiendo demostrar que el factor género influye sobre los resultados, por lo que se ha demostrado que los pacientes que viven con diabetes tienen el doble de riesgo de presentar depresión y ansiedad en comparación con la población en general (Abdulkareem et al., 2017).

Por otra parte, se encontró relación de la edad y el malestar emocional con el empoderamiento de la diabetes. Algunos autores afirman que la sumatoria de dichas variables, complicaciones y comorbilidades de la persona, en conjunto con el malestar emocional de un diagnóstico crónico, propician el desarrollo de otras problemáticas de salud mental como la depresión y la ansiedad, es decir, tienen el doble de riesgo de presentarlo en comparación con la población en general (Abdulkareem et al., 2017). En este sentido, un estudio realizado con pacientes que tenían esta enfermedad reportó que las personas expresaron sentimientos de frustración y rechazo desde el diagnóstico del padecimiento, resistencia al cambio en sus estilos de vida (Serrano et al., 2012) y tensiones emocionales en las fases del tratamiento (Rosas Saucedo et al., 2017).

Y, por último, el malestar emocional afecta negativamente el empoderamiento de la diabetes de las mujeres (−0.19) Esto fue similar a lo realizado en Yucatán, ya que fundamenta que, si la persona presenta un buen estado de salud mental, significa que está en mejores condiciones para desarrollar y mantener relaciones interpersonales, permite el afrontamiento, la adaptación, la estabilidad en su control metabólico y, por lo tanto, un mayor empoderamiento (Medina Fernández et al., 2018).

Conclusiones

El malestar emocional produce un efecto negativo sobre el empoderamiento en las mujeres que viven con diabetes. Esto nos da un panorama de las desigualdades sociales y de salud que recae en este grupo vulnerable, siendo necesario la consideración de este problema a nivel nacional, permitiendo un mejor desarrollo, empoderamiento de su diabetes y un mejor control de su enfermedad. Dicho lo anterior, enfermería tiene un gran reto en el seguimiento de su control, atención de la salud mental y aplicación intervenciones de enfermería para el cuidado integral de las enfermedades crónicas como la diabetes.

Bibliografía

Abdulkareem, A., Salah, A., Bandar, A., Abdulmajeed, A., Tariq, A., Abdulmalik, A., y Hind, A. (2017). Exploring Factors Associated with Depression and Anxiety among Hospitalized Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. The Journal Medical Principles and Practice, 26(6), 547-553.

Bentler, P. M. (2007). On Tests and Indices for Evaluating Structural Models. Personality and Individual differences, 42(5), 825-829.

Bourne, R. R., Stevens, G. A., White, R. A., Smith, J. L., Flaxman, S. R., Price, H., ..., y Vision Loss Expert Group. (2013). Causes of Vision Loss Worldwide, 1990–2010: A Systematic Analysis. The Lancet Global Health, 1(6), e339-e349.

Browne, M. W., y Cudeck, R. (1992). Alternative Ways of Assessing Model Fit. Sociological Methods & Research, 21(2), 230-258.

Cooper, H., Booth, K., y Gill, G. (2009). A Trial of Empowerment-Based Education in Type 2 Diabetes-Global Rather than Glycaemic Benefits. Insulin, 4(1), 61-67.

Emerging Risk Factors Collaboration (2010). Diabetes Mellitus, Fasting Blood Glucose Concentration, and Risk of Vascular Disease: A Collaborative Meta-Analysis of 102 Prospective Studies. The Lancet, 375(9733), 2215-2222.

Fisher, L., Hessler, D. M., Polonsky, W. H., y Mullan, J. (2012). When is Diabetes Distress Clinically Meaningful?: Establishing Cut Points for the Diabetes Distress Scale. Diabetes Care, 35(2), 259-264.

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Londres: Sage.

Funnell, M. M., Anderson, R. M., Arnold, M. S., Barr, P. A., Donnelly, M., Johnson, P. D., Taylor-Moon, D., y White, N. H. (1991). Empowerment: An Idea Whose Time Has Come in Diabetes Education. The Diabetes Educator, 17(1), 37-41. https://doi.org/10.1177/014572179101700108

Gonzalez, J. S., Fisher, L., y Polonsky, W. H. (2011). Depression in Diabetes: Have We Been Missing Something Important? Diabetes Care, 34(1), 236-239.

Graue, M., Haugstvedt, A., Wentzel-Larsen, T., Iversen, M. M., Karlsen, B., y Rokne, B. (2012). Diabetes-Related Emotional Distress in Adults: Reliability and Validity of the Norwegian Versions of the Problem Areas in Diabetes Scale (PAID) and the Diabetes Distress Scale (dds). International Journal of Nursing Studies, 49(2), 174-182.

Hau, K.-T., y Marsh, H. W. (2004). The Use of Item Parcels in Structural Equation Modelling: Non-Normal Data and Small Sample Sizes. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 57(2), 327-351.

Hernandez Tejada, M. A., Campbell, J. A., Walker, R. J., Smalls, B. L., Davis, K. S., y Egede, L. E. (2012). Diabetes Empowerment, Medication Adherence and Self-Care Behaviors in Adults with Type 2 Diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 14(7), 630-634.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi]. (2021). Características de las defunciones registradas en México durante enero a agosto de 2020. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pnles.pdf

Márquez, D. A. B. (2020). Calidad de vida, malestar emocional y tiempo de diagnóstico en pacientes con diabetes tipo 2 en un municipio de Hidalgo, México. Huella de la Palabra, (14). https://doi.org/10.37646/huella.v14i14.13

Martínez Vega, I. P., Doubova, S. V., y Pérez Cuevas, R. (2017). Distress y su asociación con el autocuidado en personas con diabetes tipo 2. Salud Mental, 40(2), 47-56.

Medina, I., Navarro, E., Chi, A., Yam, A., Carrillo, A., y Esparza, S. (2020). Modo de autoconcepto en una adulta con diabetes durante la prevejez un estudio de caso. Health and Addictions: Salud y Drogas, 20(1), 166-175.

Organización Mundial de la Salud [oms]. (2021). Diabetes. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

Orozco, O. (2016). Influencia del empoderamiento en el conocimiento de la enfermedad y el control de hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de la clínica de crónicos metabólicos del centro de salud de los rosales de julio a noviembre del 2016 [Tesis de Especialidad Médica]. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12844/DR.%20OBER%20OROZCO%20(1).pdf?sequence=1

Rosas Saucedo, J., Caballero, E. A., Brito Córdova, G., García H., Costa Gil, J., Ruy L., y Rosas-Guzmán, J. (2017). Consenso de prediabetes (Documento de posición de la Asociacion Latinoamericana de Diabetes [alad]). Revista Asociacion Latinoamericana de Diabetes, 7, 184-202.

Rossaneis, M., Fernandez, M., de Freitas, T., y Silva, S. (2016). Diferencias entre mujeres y hombres diabéticos en el autocuidado de los pies y estilo de vida. Revista Latino Americana de Enfermegam, 24, e2761. https://doi.org/10.1590/1518-8345.1203.2761

Sandín, M., Espelt, A., Escolar Pujolar, A., Arriola, L., y Larrañaga, I. (2011). Desigualdades de género y diabetes mellitus tipo 2: La importancia de la diferencia. Avances En Diabetología, 27(3), 78–87. https://doi.org/10.1016/s1134-3230(11)70013-8

Sarabia, C. (2018). Calidad del sueño, malestar emocional y nivel glucemico en personas con diabetes tipo 2 de Pachuca (Tesis de Licenciatura). Universidad Autónoma del Estado de Hildalgo.

Schumacker, R. E., y Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. Psychology Press.

Serrano Becerril, C. I., Zamora Hernández, K. E., Navarro Rojas, M. M., y Villarreal Ríos, E. (2012). Comorbilidad entre depresión y diabetes mellitus. Medicina Interna México, 28(4), 325-328

Shaman, T., Orozco, E., Heredia, O., Romero, M., Mojico, J., y Cuevas, L. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019: Resultados Nacionales (ed. F. Reveles). https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_informe_final.pdf

United States Renal Data System. (2015). 2015 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States.

Zambrano, J. (2019). Empoderamiento y hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos [Tesis de Especialidad Médica]. Universidad Central del Ecuador. http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/20943/1/T-UCE-0006-CME-187-P.pdf