Capítulo 4. Capacidad de toma de decisiones para el autocuidado de la diabetes tipo 2. Teoría de rango medio

Dimensions

Capítulo 4. Capacidad de toma de decisiones para el autocuidado de la diabetes tipo 2. Teoría de rango medio

Patricia Magdalena Valles Ortiz1

Bertha Cecilia Salazar González2

Patricia Enedina Miranda Félix3

Elia del Socorro García Sosa4

Silvia Yolanda Chacón Rodríguez5

Resumen

La diabetes tipo 2 (DT2) es un trastorno metabólico multifactorial caracterizado por alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, debido a la deficiencia en la secreción o acción de la insulina. Es el tipo de diabetes más prevalente globalmente. En 2019, la Federación Internacional de Diabetes estimó que el número de personas con diabetes en el mundo para el año 2045 será de 700 millones. La persona que vive con DT2 debe adaptarse a un plan de tratamiento que incluye un plan de alimentación adecuada, actividad física suficiente y medicamentos. Para llevar a cabo este plan de tratamiento tendrá que tomar decisiones que ayuden a favorecer el equilibrio de su enfermedad. En enfermería es importante desarrollar teorías de medio rango que ayuden a comprender el fenómeno de la toma de decisiones para la DT2 y a partir de ellos proponer intervenciones con base en la evidencia científica. En el presente documento se muestra una teoría de rango medio basada en la Teoría General del Déficit de Autocuidado de Orem y de la evidencia científica disponible sobre la toma de decisiones.

Palabras clave: diabetes tipo 2, autocuidado, teoría, enfermería, toma de decisiones.

Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) es el tipo de diabetes más prevalente a nivel global. La Federación Internacional de Diabetes (idf por sus siglas en inglés) estima que el número de personas con diabetes en el mundo es de 463 millones, de los cuales el 90% de los casos corresponde a DT2. Se calcula que alcanzará los 700 millones para el año 2045 (American Diabetes Association [ada], 2021; idf, 2019; Organización Mundial de la Salud [oms], 2016). En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición más reciente (Ensanut, 2018), se estimó que la diabetes afecta aproximadamente a 8.6 millones de personas adultas y la prevalencia de la DT2 fue del 10.3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) reportó, en el 2011, la diabetes mellitus como la segunda causa de muerte general con 80 788 defunciones, generadas por las complicaciones de la enfermedad y en muchos casos agravados por las comorbilidades. La DT2 es una enfermedad crónica con complicaciones que, no obstante, es posible evitar o al menos retrasar si se sigue un control adecuado. Las medidas más importantes para ello son vigilancia médica, apego al tratamiento medicamentoso, plan de ejercicio y de alimentación (American Association of Diabetes Educators, 2017; inegi, 2011).

Lo anterior se puede explicar por los resultados descritos en la Ensanut (2012) que señala que a pesar de que el 63.2% de las personas que viven con diabetes cumple con la periodicidad de consultas médicas, según lo normado para la atención médica, sólo uno de cada cuatro refiere seguir una vigilancia estricta del control glucémico; esto es, se realizan dos mediciones de hemoglobina glucosilada (HbA1c) (7.7%) por año y de glucemia sanguínea cuatro veces por año (21.7%). Respecto al plan de alimentación y ejercicio adecuado, lo siguen el 6.8%; disminuyen la sal de su alimentación 3.6%, y la grasa de sus comidas, el 5.8%. Al momento de la encuesta, el 25.4% se encontró en control glucémico < 7%, considerado como control. De los no controlados, a pesar de contar con tratamiento medicamentoso, el 24.7% se encuentra en riesgo alto con niveles entre 7% y 9% de HbA1c, y el 49.8% en riesgo muy alto (HbA1c > 9%) de sufrir complicaciones relacionadas con la diabetes. Estos resultados reflejan lo complejo que resulta seguir las medidas de tratamiento por parte de las personas, ya sea por desconocimiento o falta de decisión. Por tanto, se considera un serio problema de salud pública y el reto de salud más importante para los adultos mexicanos (Flores Hernández et al., 2013; Hernández Ávila et al., 2013; Instituto Nacional de Salud Pública [insp], 2012).

La DT2 es un trastorno metabólico multifactorial caracterizado por alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, debido a la deficiencia en la secreción o acción de la insulina. La predisposición genética y un estilo de vida no saludable, como ingesta calórica mayor a la energía consumida, escasa actividad física y estrés, entre otros, son factores que se relacionan con resistencia a la insulina en el hígado y en el músculo, lo cual da como resultado un descenso de la respuesta metabólica a la insulina y un deterioro progresivo de la función de las células beta de los islotes pancreáticos, lo cual provoca una disminución de la síntesis de la insulina, como consecuencia de lo anterior los niveles de glucosa postprandial y en ayuno se encuentran elevados (Jonas et al., 2009; Khardori, 2013; Krentz et al., 2007). En un intento por compensar el organismo incrementa la secreción de insulina, sin embargo, al persistir esta situación esta respuesta no es suficiente presentando hiperglucemia de manera más constante. Con el paso del tiempo la hiperglucemia desencadena complicaciones micro y macrovasculares, que surgen como resultado de la disfunción endotelial a consecuencia de la hiperglucemia, dislipidemia, hiperinsulinemia, elevados niveles de ácidos grasos e incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno (Khardori, 2013; Krentz et al., 2007). Los ensayos clínicos longitudinales clásicos del grupo del Reino Unido (United Kingdom Prospective Diabetes Study [ukpds], 1998) han demostrado que un estricto control de glucemia medido por la hemoglobina glucosilada, por debajo de 7%, ayuda a reducir el riesgo de complicaciones de la DT2. Los ensayos clínicos generalmente son altamente controlados, lo que implica compromiso por parte de los participantes y una supervisión estricta por parte del grupo investigador. Condiciones alejadas del cuidado cotidiano del paciente común, donde el control glucémico y seguimiento recae bajo la responsabilidad y decisión de la persona que la padece. Los pacientes con DT2 tienen el desafío de por vida de llevar el control glucémico y hacer lo posible por mantener el nivel de glucosa en sangre dentro del rango de referencia (ada, 2021). El control glucémico requiere que la persona con DT2 modifique algunas conductas como parte de su tratamiento. Seguir el tratamiento prescrito implica una serie de actividades de cuidado de sí mismo, denominadas autocuidado. Asumir una actitud de autocuidado presupone una toma de decisiones y la capacidad para resolver problemas; para el caso de DT2 implica identificar el problema, las alternativas de solución y decidir la mejor opción (Glasgow et al., 2004; Hill-Briggs et al., 2003).

Capacidad de toma de decisiones para el autocuidado de la DT2

El desarrollo de la DT2 es producto de una serie de alteraciones celulares y metabólicas que afectan y deterioran la homeostasis de la glucosa. En la DT2 se identifican principalmente como mecanismos patogénicos: (a) una resistencia a la insulina en el hígado y en el músculo que da como resultado un descenso de la respuesta metabólica a la insulina, y (b) un deterioro progresivo de la función de las células beta de los islotes pancreáticos, que provoca una disminución de la síntesis de la insulina (Carrera y Martínez, 2013).

Las personas con predisposición para desarrollar DT2 heredan de sus padres un conjunto de genes que hace a sus tejidos resistentes a la insulina. En el hígado, la resistencia a la insulina (ri) se manifiesta por una sobreproducción de glucosa durante el estado basal, a pesar de la presencia de hiperinsulinemia en ayuno, además se presenta por una alteración en la supresión de la producción de glucosa hepática, como respuesta a la presencia de insulina (tal como ocurre después de comer). En el músculo, la ri se manifiesta por alteración de la absorción de glucosa después de una comida rica en carbohidratos dando lugar a hiperglucemia postpandrial. La epidemia de diabetes se relaciona con la de obesidad y con la inactividad física. Tanto la obesidad y la disminución de la actividad física son estados de resistencia a la insulina y, cuando se suma a la carga genética de resistencia a la insulina ponen un mayor estrés en las células β para aumentar su secreción de insulina para, de esta manera, compensar la falla en la acción de la insulina. En tanto que las células β son capaces de aumentar su secreción de insulina —suficiente para compensar la resistencia a la insulina— la tolerancia a la glucosa permanece normal. Sin embargo, con el tiempo, las células β comienzan a fallar, inicialmente, los niveles de glucosa en plasma postprandial y, posteriormente, la concentración de glucosa plasmática en ayuno comienza a elevarse, lo que lleva a la manifestación de la DT2 (DeFronzo, 2009).

En suma, la resistencia a la insulina en el músculo y el hígado y la alteración de la función de las células β se han identificado como el triunvirato de la fisiopatología de la DT2. La hiperglucemia resultante y el mal control metabólico pueden provocar un descenso de la sensibilidad a la insulina, pero es el deterioro progresivo de las células β lo que determina la progresión de la enfermedad. Pasando a otro orden de ideas, DeFronzo (2009) recomienda un cambio en el paradigma del tratamiento de terapia con fármacos en combinación con dieta y ejercicio, y establece que (a) se requiere del uso combinado de múltiples drogas para corregir los defectos fisiopatológicos, (b) el tratamiento deber estar dirigido a revertir anormalidades patogénicas y no únicamente a reducir el nivel de HbA1c, y (c) la terapia deberá iniciarse en una etapa temprana del desarrollo de la DT2 para prevenir y disminuir la falla progresiva de las células beta.

La Asociación Americana de Diabetes (ada) recomienda niveles de HbA1c menores a 7% para disminuir la presencia de complicaciones microvasculares. Para lograr un manejo óptimo de la DT2 existen diferentes modalidades de tratamiento, como la terapia farmacológica que incluye metformina que mejora la sensibilidad a la insulina y tiene efectos antiaterogénicos como medicamento de primera elección, si después de los tres meses de tratamiento con monoterapia el nivel de HbA1c es mayor o igual a 9%, se considerará iniciar la terapia dual para lo cual es necesario incluir un medicamento que será determinado por los factores específicos de cada paciente y podrá ser: Sulfonilurea, tiazolidinedionas (que mejora la sensibilidad a la insulina, conserva la función de las células beta y tiene efectos antiaterogénicos), inhibidores de SGLT2, meglitinidas, medicamentos inyectables (análogos GLP-1, que conserva la función de las células beta y promueve la pérdida de peso), inhibidores de la DPP-4, biguanidas, inhibidores de la alfa-glucosidasa o insulina. Si después de tres meses con terapia dual de medicamentos el resultado de HbA1c es igual o mayor a 10%, se procederá a tratar con la combinación de tres medicamentos para una terapia triple que incluirá la combinación de un medicamento oral, un medicamento inyectable e insulina (ada, 2021).

Además del tratamiento con medicamentos en cualquiera de las terapias, deberán iniciarse cambios en el estilo de vida que incluyan las recomendaciones para lograr un balance entre el consumo y el gasto energético que incluyen bajo consumo de carbohidratos, de alimentos bajos en grasa, bajo consumo de proteínas, actividad física aeróbica o de resistencia, así como la modificación continua de algunas conductas que contribuyen a mantener el peso ideal (ada, 2021).

La obesidad y la falta de actividad física son factores que se relacionan con resistencia a la insulina, aunado a la carga genética para la predisposición de la DT2. El ejercicio es una parte importante del plan de tratamiento de la DT2. El ejercicio regular ha demostrado mejoría en el control de la glucemia, reducción de los factores de riesgo cardiovascular, contribuye a la pérdida de peso y mejora la sensación de bienestar. Además, el ejercicio regular puede prevenir la DT2 en personas de alto riesgo (Davies et al., 2018).

En ausencia de contraindicaciones y si están asintomáticos se les debe aconsejar a los pacientes con DT2 que realicen ejercicio. Se sugiere que realicen 150 minutos por semana de actividad física aeróbica, de moderada a intensa, por lo menos tres días a la semana y no dejar más de dos días consecutivos sin ejercicio. En los pacientes de alto riesgo comenzar con períodos cortos de ejercicio y de intensidad baja para después ir aumentando la intensidad y la duración de los mismos. Se deberá evaluar al paciente para descartar alguna complicación que contraindique el ejercicio, como datos que sugieran episodio de hiper o hipoglucemia, hipertensión arterial no controlada o antecedentes de lesiones en pies o retinopatía proliferativa inestable, así como estado de ayuno (Davies et al., 2018).

Otro componente eficaz del plan de tratamiento es la modificación en los hábitos alimenticios. En individuos con sobrepeso u obesidad y con resistencia a la insulina, la pérdida de peso moderada ha demostrado reducir la resistencia a la insulina. La NOM-015-SSA2-2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, recomienda la adecuación del aporte energético en planes de alimentación con no menos de 1 200 calorías diarias para mantener un peso adecuado, distribuyendo el valor calórico total de los macronutrientes de la siguiente manera: Menos del 30% corresponderán al grupo de las grasas, de las cuales no más del 7% serán grasas saturadas privilegiando el consumo de grasas monoinsaturadas (hasta el 15%); del 50 al 60% corresponderá al consumo de hidratos de carbono (preferentemente complejos), los cuales menos del 10% serán azúcares simples; el 15% de las calorías totales corresponderá a las proteínas y el consumo de colesterol no deberá ser mayor de 200 mg/día. Además de limitar o evitar la ingesta de alimentos y bebidas adicionadas con sacarosa, fructosa y glucosa para reducir el riesgo de ganancia de peso (Iglesias et al., 2014; NOM-015-SSA2-2010, 2010).

La prevención de la hipoglucemia es también un componente importante en el tratamiento de la DT2. La automonitorización de glucemia capilar es clave para valorar el tratamiento y detectar hipoglucemias. Los pacientes deben conocer las situaciones que aumentan su riesgo de hipoglucemia, como el ayuno antes, durante o después de ejercicio intenso, identificar signos de somnolencia después de ejercicio para no quedarse dormido, así como también que los signos de hipoglucemia aumentan el riesgo de sufrir algún daño como caídas, lesiones al manejar equipo o maquinaria o al conducir un automóvil (Iglesias et al., 2014).

Hace poco más de dos décadas, el estudio Control y complicaciones de la diabetes (Diabetes Control and Complications Trial [dcct], 1993) y el estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido United Kingdom Prospective Diabetes Study (ukpds, 1998) mostraron que un mejor control glucémico se asocia con la reducción de complicaciones microvasculares y la reducción a largo plazo de enfermedad macrovascular. Estos estudios dieron lugar al tratamiento con énfasis en objetivos para el control glucémico, individualizados basados en la edad, condiciones coexistentes y el tiempo con el diagnóstico de la diabetes (dcct, 1993; ukpds, 1998).

Estudios posteriores demostraron que la reducción de la presión arterial, la reducción de los niveles de colesterol y evitar el tabaco disminuyen la incidencia de enfermedades cardiovasculares y la mortalidad. Por lo anterior, las guías para el cuidado de la diabetes recomiendan el control de factores de riesgo y la revisión periódica de las complicaciones con el fin de tratar las condiciones relacionadas con la diabetes en sus primeras etapas (Ali et al., 2013; Glasgow et al., 2008; Khardori, R. (2013).

Modelo de capacidad de toma de decisiones

Los orígenes del concepto contemporáneo de la capacidad de decisión subyacen en los acontecimientos históricos de la ley de cuidados de la salud y la ética, surgidos paralelamente con la teoría del consentimiento informado (Grisso y Appelbaum, 1998). El consentimiento informado es la aceptación racional por el paciente de recibir una intervención médica diagnóstica o terapéutica, o de elegir entre varias alternativas posibles, previa información sobre su padecimiento, riesgos y beneficios. El consentimiento informado se sustenta en el principio de autonomía del paciente. Esta nueva doctrina sostiene el derecho que tiene el paciente de recibir información suficiente para realizar elecciones significativas entre las opciones que se le presentan. De acuerdo con Grisso y Appelbaum, el consentimiento informado para la toma de decisiones del tratamiento conforme fue evolucionando vino a requerir de tres elementos: (1) información, (2) elección voluntaria y (3) competencia para decidir (Grisso y Appelbaum, 1998).

La capacidad para tomar decisiones se refiere a la habilidad de las personas para tomar una decisión sobre una tarea específica que puede tener diversos grados de influencia en su vida. Estas tareas pueden ir desde situaciones sencillas, como decidir qué se va a comer, hasta decisiones más complejas, como aceptar o rechazar el tratamiento para una enfermedad. En la toma de decisiones en el área de la salud se reconoce que la persona cuenta con una serie de aptitudes cognitivas, afectivas y volitivas que van a permitirle conocer, valorar y manejar adecuadamente la información considerada como relevante para tomar una decisión (Appelbaum y Grisso, 1995; Grisso y Appelbaum, 1998).

Las decisiones pueden ser consideradas como las repuestas a determinadas situaciones y que generalmente incluyen tres aspectos: (a) más de un posible curso de acción; (b) expectativas sobre sucesos futuros, descritos a menudo en términos de probabilidad o niveles de confianza, y (c) las consecuencias asociadas al resultado en función de valores personales o metas actuales (Appelbaum y Grisso, 1995).

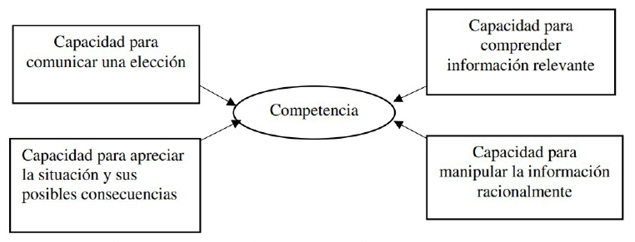

Existe un amplio consenso a nivel internacional sobre las cuatro habilidades básicas para tomar una decisión sobre la salud: (1) comprensión, definida como la habilidad para entender la información relevante para la decisión, esto es, entender el problema, las alternativas disponibles para la resolución del problema y las ventajas y desventajas de esas alternativas; (2) la apreciación, que es la habilidad para aplicar la información a una situación propia, considerando las limitaciones personales y las consecuencias de las alternativas; (3) el razonamiento, entendido como la habilidad para considerar y comparar consecuencias potenciales a diversas opciones, es decir, el razonamiento comparativo y consecuente acerca de la elección, y (4) expresión de la 15 elección, que consiste en la habilidad para comunicar una decisión estable, en otras palabras es la habilidad de expresar un decisión simple y clara acerca de cómo resolver un problema cotidiano o la consistencia lógica de la elección razonada del paciente. Estas habilidades surgieron de los tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica en la década de 1950, y dieron lugar al “estándar de oro” de la capacidad para tomar decisiones, publicado por Appelbaum y Grisso (1995) derivando de ello un modelo cognitivo filosófico-legal, dirigido a promover el consentimiento de los pacientes en la toma de decisiones sobre su atención (ver figura 1).

Como ya se señaló, el modelo fue elaborado para la toma de decisiones informadas sobre el tratamiento médico, que involucra un marco filosófico-legal. En este marco, las cuatro capacidades involucradas para la competencia de toma de decisiones se basan en estándares legales (deber). Se asume que la competencia resulta de ser capaz de expresar deseos, entender los riesgos y beneficios pertinentes, apreciar las consecuencias de una decisión y pensar racionalmente. Cada estándar implica un conjunto de capacidades para la toma de decisiones, que deben ser consideradas para valorar si el estándar se cumple en el que toma la decisión; capacidad de comunicar una elección es el primer y menos restrictivo estándar que normalmente se aplica.

Figura 1. Estructura del modelo para la toma de decisiones

Es posible que en un caso la comprensión, la apreciación y el razonamiento estén intactos, pero cuando un sujeto no tiene manera de expresar o comunicar su decisión, es imposible que exprese una elección. Sin embargo, a menos que la opción preferida de un sujeto pueda ser expresada a otros de alguna manera es imposible saber su decisión, por ejemplo, pacientes víctimas de accidentes cerebrovasculares pueden tener activa vida mental y satisfacer las tres primeras condiciones para la capacidad, pero no son capaces de expresarse verbalmente o por medio de gestos (el parpadeo de los ojos, mover un dedo, etc.), esto ha llevado a agregar la capacidad de expresar una elección a la lista de elementos que componen la capacidad. Éste es quizás el menos mental de las subcapacidades; este componente se centra sólo en la capacidad de comunicar una decisión, reconoce como válidas las decisiones sin tener en cuenta el proceso por el que se logran.

El segundo y más común componente es la capacidad de comprender la información relevante. Un estándar que hace hincapié en la importancia de comprensión de la información relacionada con el tema específico para el paciente. Con el fin de ser capaces de consentir o rechazar un tratamiento dado, la persona debe tener algún conocimiento básico de los hechos involucrados en la decisión. Sin embargo, este requisito aparentemente simple puede llegar a ser bastante complejo en función de cómo se define la “comprensión”. Comprensión básica y el conocimiento o la cognición de los hechos es una interpretación mínima. No obstante, la mayoría de los autores reconocen que este nivel de habilidad mental no es suficiente para generar el tipo de decisiones de atención médica que se requiere. Un tercer componente es la capacidad de apreciar la naturaleza de la situación y sus posibles consecuencias.

Además de la comprensión básica de los hechos, la mayoría de las definiciones de capacidad coinciden en que los sujetos deben tener también una cierta apreciación de la naturaleza y la importancia de la decisión que enfrentan. La razón es que, para comprender los hechos de lo que es una decisión, debe tener un significado para quien toma la decisión. Las personas deben reconocer realmente que es su decisión, ya que su vida, valores y futuro están en juego. Por lo tanto, además de la comprensión, los sujetos deben ser capaces de “apreciar” la naturaleza y el significado de las alternativas potenciales (cómo sería y cómo estar en posibles estados futuros y someterse a diversas experiencias) e integrar esta apreciación en la toma de decisiones personales. Este componente difiere de la capacidad de comprender la información al requerir que el paciente sea capaz de aplicar la información a su propia situación.

Por último, está el componente capacidad para manipular la información de forma racional al determinar la competencia de toma de decisiones. Sin la capacidad mental para el razonamiento y para manipular la información de forma racional, es imposible para la comprensión y la apreciación emitir una decisión. El concepto de razonamiento es a menudo vago, se suele mencionar para incluir la capacidad de sopesar los riesgos y beneficios y evaluar consecuencias. Este componente hace hincapié en las habilidades del paciente para emplear procesos lógicos para comparar los beneficios y riesgos de las opciones de tratamiento. Los componentes legales para la capacidad de toma de decisiones de consentimiento para el tratamiento varían un poco en todas las jurisdicciones, pero, en general, representan las habilidades para comunicar una elección, para comprender la información relevante, para apreciar las consecuencias médicas de la situación, y de razonar acerca de las opciones de tratamiento (Appelbaum, 2010; Grisso y Appelbaum, 1998).

Teoría general del déficit de autocuidado

La teoría general del déficit de autocuidado (tgdac) es una teoría general, descriptiva y explicativa de las situaciones comunes de enfermería. Se compone por tres teorías constitutivas: la teoría de autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería, consideradas de rango medio.

De acuerdo con D. Orem, las limitaciones de las personas para el autocuidado asociadas con la condición de salud justifican la necesidad de enfermería. De acuerdo con la teorista, esto es lo que se considera como el objeto propio de la enfermería, entendida como un campo de conocimientos y un campo de práctica (Orem, 2001).

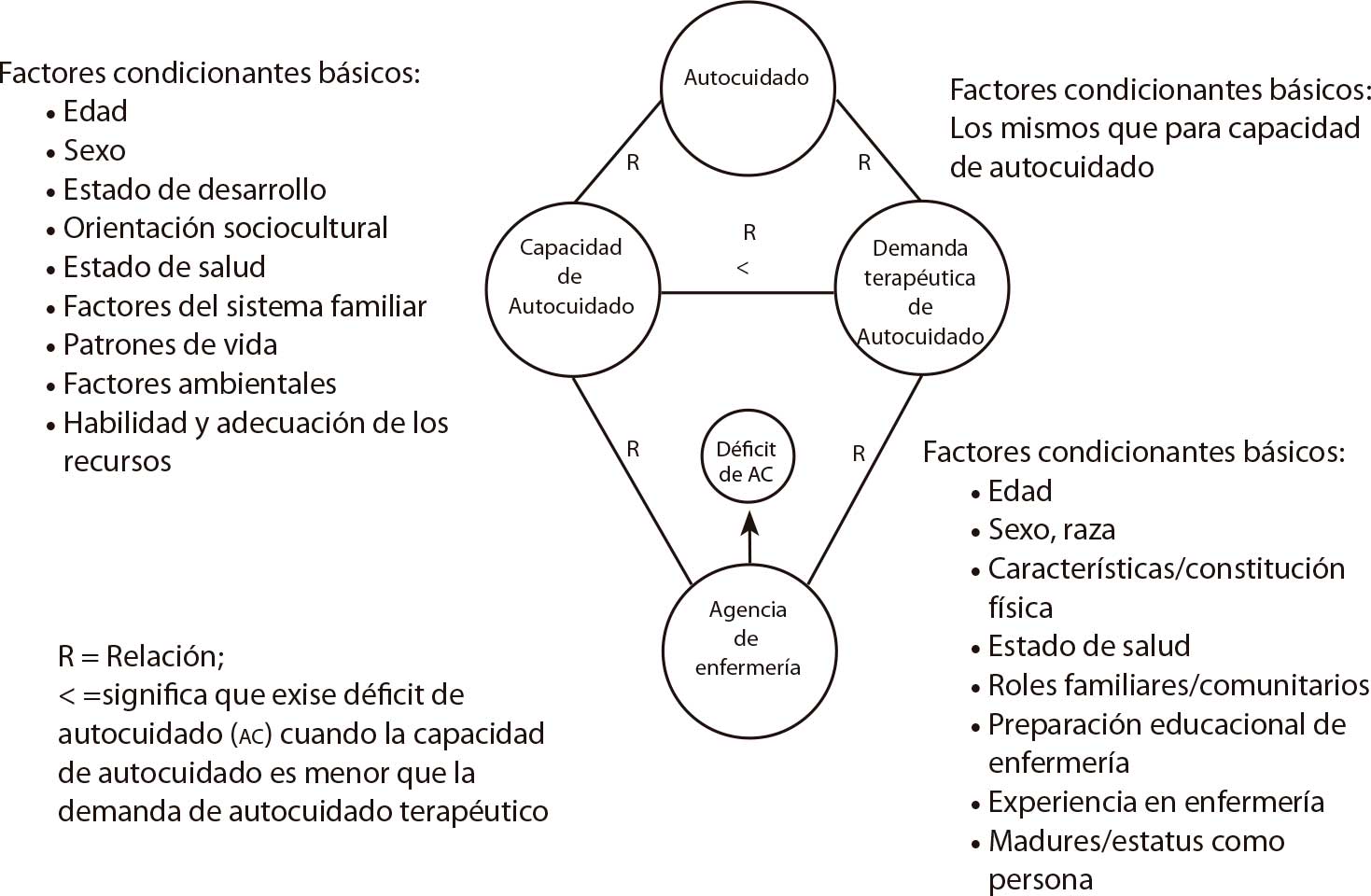

La descripción y explicación de lo que es enfermería se construye por medio de seis conceptos (ver figura 2): Autocuidado (ac), Capacidades de Autocuidado (cac), Demanda Terapéutica de Autocuidado (dtac), Déficit de Autocuidado (dac), Agencia de Enfermería (ae) y Factores Condicionantes Básicos (fcb). Dentro de la estructura conceptual de la tdac, el término de toma de decisiones es un componente de poder para la capacidad de autocuidado. La capacidad de autocuidado se refiere a la capacidad adquirida que permite satisfacer los requerimientos constantes de cuidado de uno mismo, que regulan los procesos de desarrollo y mantienen la integridad de la estructura y funcionamiento humano. Este concepto es útil para el desarrollo de los reactivos del instrumento de capacidad de toma de decisiones para el autocuidado.

La teoría de autocuidado es parte constitutiva de la teoría general del déficit de autocuidado. La idea central de esta teoría es que el AC es una función reguladora en los individuos, que permite la obtención de recursos y la creación de condiciones que permitan mantener la vida, el funcionamiento físico y mental, los cuales facilitan el desarrollo integral de las personas. El ac se caracteriza por ser aprendido, deliberado y continuo.

La explicación teórica del ac se realiza por medio de la estructura conceptual del mismo. La estructura del ac comprende tres tipos de operaciones: estimativas, transicionales y productivas. Las operaciones estimativas son operaciones de búsqueda de información sobre sí mismo y sobre las condiciones ambientales. El ac exige contar con conocimiento que puede ser de dos tipos: empírico y antecedente. El conocimiento se extiende al entendimiento de condiciones internas y externas, a las características y significado de dichas condiciones, así como a los resultados o beneficios esperados de la ejecución de las actividades para mejorar la salud y mantener el bienestar. Las operaciones estimativas concluyen cuando la persona toma la decisión de actuar.

Figura 2. Estructura conceptual de la Teoría del Déficit de Autocuidado

La transición de las operaciones estimativas a las productivas se denomina operaciones transicionales. Estas son procesos cognitivos donde se combinan la información con la decisión de qué hacer respecto al ac, dando inicio a las operaciones productivas. Las operaciones productivas inician con la construcción de la respuesta a cómo proceder según la decisión tomada. Esto implica valorar qué recursos se requieren, con qué recursos se cuenta y si se tienen las habilidades para ejecutar las acciones necesarias, así mismo determinar con anticipación a quien recurrir si requiere ayuda y cómo saber si se están obteniendo los resultados deseados. El ac responde a una demanda terapéutica específica en función de una situación problema en particular, en un tiempo específico, y se caracteriza por ser autoiniciado y mantenido hasta que se obtengan los resultados establecidos con anterioridad.

La otra teoría constitutiva es la teoría del déficit de autocuidado (dac), en la que desarrolla el argumento de por qué las personas necesitan de enfermería. La explicación se orienta en que los infantes y las personas maduras, en algún momento de su vida, son incapaces total o parcialmente de controlar o manejar situaciones de su estado de salud o del cuidado a su salud. Las situaciones a las que se refiere la teorista pueden ser condiciones o necesidades existentes o emergentes. Esta teoría se construye sobre la teoría del autocuidado, agrega los conceptos capacidades de autocuidado (cac), demanda terapéutica de autocuidado (dtac), factores condicionantes básicos (fcbs) y el subconcepto requisitos de autocuidado (RqsAC).

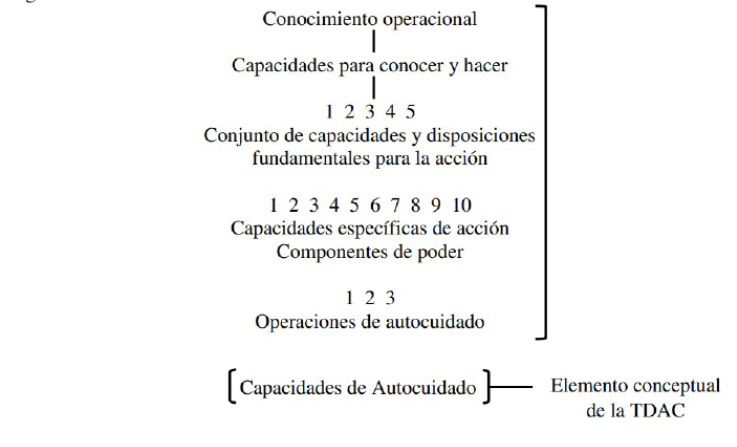

Las capacidades de autocuidado (cac) se definen como la compleja capacidad adquirida que permite satisfacer los requerimientos constantes de cuidado de uno mismo, que regulan los procesos de desarrollo y mantienen la integridad de la estructura y funcionamiento humano. Las capacidades de autocuidado se modifican de acuerdo al tipo de desarrollo logrado desde la infancia hasta la vejez, cambian de acuerdo al estado de salud y se alteran bajo la influencia de factores específicos como nivel educativo, hábitos, costumbres y recursos disponibles. La estructura del concepto capacidades de autocuidado se formalizó en tres dimensiones o partes: (1) capacidades especializadas para desarrollar las operaciones productivas de ac; (2) un conjunto de diez componentes de poder, y (3) cinco conglomerados de capacidades y disposiciones fundamentales. Estas tres dimensiones se articulan entre sí, tal como se muestra en la figura 3.

Las capacidades y disposiciones fundamentales comprenden cinco conjuntos de capacidades humanas para el autocuidado, que se definieron a partir de los trabajos realizados por Backscheider con adultos diagnosticados con diabetes mellitus. Las capacidades fundamentales básicas son críticas para comprometerse con el ac además de ser necesarias para otro tipo de acciones (son las menos específicas) contemplan aspectos de (1) sensación, ejemplo sensibilidad táctil; (2) atención, ejemplo memoria; (3) capacidades para conocer y hacer, ejemplo, contar, leer, escribir, percibir, entre otras; (4) disposiciones que afectan la búsqueda u obtención de metas, incluye aspectos como conocerse a sí mismo, autoimagen, entre otros; (5) disposiciones y capacidades que facilitan la orientación o interés de las personas, ejemplo, orientación hacia la salud individual, priorizar, entre otros. Este conjunto de capacidades y disposiciones fundamentales para el autocuidado en salud son la base para el desarrollo de los elementos estructurales, componentes de poder y las capacidades especializadas para las operaciones de ac (Backscheider, 1974; Orem, 2001).

Figura 3. Estructura conceptual de las capacidades de autocuidado

Es decir, ciertas alteraciones en este sustrato pueden limitar significativamente el desarrollo de las capacidades de ac. Dado que las capacidades y disposiciones fundamentales son la base para las acciones de autocuidado en general. Se construyó el concepto de componentes de poder para definir las capacidades orientadas al cuidado a la salud que median entre las fundamentales y las capacidades altamente especializadas que sustentan las operaciones del ac. Estos componentes de poder se consideran como los detonadores de las capacidades especializadas que sustentan los procesos estimativos, transicionales y productivos de ac.

Orem identifica diez componentes de poder que son: (1) habilidad para mantener el interés y reflexionar con respecto de sí mismo como agente de autocuidado. El interés y los procesos de reflexión se dirigen a condiciones internas y externas del individuo, que deben considerarse al decidir llevar a cabo acciones de autocuidado; (2) uso controlado y manejo adecuado de la energía física suficiente para iniciar y llevar a su término las actividades de ac; (3) habilidad para el manejo adecuado de la mecánica corporal en la ejecución de los movimientos requeridos para iniciar y completar las operaciones de autocuidado; (4) habilidad para razonar dentro de un marco de referencia sobre el autocuidado a la salud; (5) motivación en función del significado que le den a la vida, a la salud y al bienestar; (6) habilidad para tomar decisiones con respecto al cuidado de sí mismo y para llevar a la práctica esas decisiones; (7) habilidad para adquirir conocimiento técnico referente al autocuidado de fuentes confiables para una mejor comprensión y ejecución del autocuidado; (8) conjunto de habilidades cognitivas, perceptuales, interpersonales y habilidades para comunicarse, adaptadas para la ejecución de las operaciones de ac; (9) habilidad para manejar adecuadamente las actividades de ac dentro de las relaciones interpersonales para lograr el objetivo establecido; (10) habilidad para ser constante en las operaciones de ac y para ser capaz de integrarlas en asuntos personales, familiares y de la comunidad donde vive.

Los factores internos y externos que afectan las capacidades de los individuos y el tipo de cuidado requerido son denominados por la teorista factores condicionantes básicos (fcb), para su estudio la autora los organizó en tres grupos: (a) factores que describen al individuo: edad, género y estado de desarrollo; (b) factores que relacionan al individuo con su familia de origen o familia de matrimonio: orientaciones socioculturales y factores del sistema familiar, y (c) factores que localizan al individuo en su mundo y lo relaciona con las condiciones y circunstancias de la vida: estado de salud, factores del sistema de cuidado a la salud, patrón de vida, factores ambientales y disponibilidad y adecuación de los recursos.

Los fcb pueden contribuir u obstaculizar el autocuidado, así como las capacidades de autocuidado de las personas, la edad y el sexo deben ser tomados de manera constante, tanto en investigación como en la práctica clínica, los demás factores deben ser analizados dependiendo de las condiciones familiares y sociales y de los problemas de salud que enfrenta la persona para garantizar una mejor atención por parte de enfermería, e identificar el tipo de cuidado necesario para la pronta recuperación de la salud. Los requisitos de autocuidado (ReqAC) son considerados como un subconcepto de la tdac; se definen como la meta del conocimiento general del autocuidado; se explican como reflexiones referentes a las conductas indispensables para regular el funcionamiento humano; se clasifican en universales, del desarrollo y de desviación de la salud. Los ReqAC universales son generales para todos los seres humanos, van de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se encuentra la persona y están relacionados con los factores ambientales, entre los cuales se encuentran el mantenimiento de un aporte suficiente de aire, agua y alimento, un adecuado balance entre la actividad física y el reposo y entre la soledad e interacción humana, y el suministro necesario de cuidado asociados con el proceso de eliminación.

En conjunto, los ocho ReqAC universales representan el tipo de actividades que el ser humano debe realizar para cubrir ciertas necesidades internas y externas que le permitan mantener la estructura y funcionamiento de su organismo, el cual gira en torno al desarrollo del apoyo humano y de la maduración. Los ReqAC del desarrollo exteriorizan aspectos específicos de los requisitos de autocuidado universales que permiten conservar las condiciones ambientales que favorecen los procesos vitales e impulsan los procesos de desarrollo, es decir, fomentan un ambiente seguro para preservar la especie humana y para sobreponerse a las limitaciones que afectan el crecimiento del individuo.

Los ReqAC del desarrollo son de dos tipos, y a su vez cuentan con subtipos:

- Mantenimiento de las condiciones que apoyan los procesos de la vida y promueven los procesos de desarrollo, es decir, el progreso humano hacia un alto nivel de organización de la estructura humana y hacia la maduración durante: (a) el periodo de gestación que da inicio con la fecundación continua con el crecimiento intrauterino del producto y finaliza con el alumbramiento; (b) etapa neonatal cuando el producto se clasifica como recién nacido a término y recién nacido pretérmino; (c) infancia; (d) duración de las diferentes etapas de desarrollo, es decir, niñez, adolescencia y el inicio de la edad adulta; (e) desarrollo de las diferentes etapas de la edad adulta; (f) embarazo en la niñez o en la edad adulta.

- Provisión del cuidado asociado con los efectos negativos de ciertas condiciones que pueden afectar el desarrollo humano y provisión del cuidado para prevenir que sucedan dichos efectos. 2.1. Provisión del cuidado para superar los efectos negativos de las condiciones que pueden afectar el desarrollo humano. Estas condiciones incluyen: (a) condición alfabeta o analfabeta de las personas; (b) problemas de adaptación social; (c) características individuales relacionadas con la salud; (d) pérdida de familiares, amigos y conocidos; (e) pérdida de la profesión o pérdida de la seguridad social; (f) cambios inesperados en el lugar de residencia o del ambiente familiar; (g) problemas sociales; (h) problemas de salud o discapacidad; (i) condiciones agobiantes; (j) enfermedad en etapa terminal y muerte inminente.

Los ReqAC de desviación de la salud son seis e incluyen: (1) La búsqueda de la atención médica adecuada ante la exposición de agentes físicos, biológicos o condiciones ambientales asociadas con la enfermedad. (2) Estar preparado para atender oportunamente los efectos adversos de la enfermedad. (3) Seguir adecuadamente el tratamiento médico indicado a partir del diagnóstico establecido. (4) Manejar adecuadamente los efectos secundarios del tratamiento médico para aprender a vivir con las secuelas de la enfermedad. (5) Modificar el autoconcepto y la autoimagen para la propia aceptación de como ser humano con una desviación del estado de salud y que requiere de cuidados específicos para su condición. (6) Aprender a vivir con los efectos adversos de la enfermedad y los efectos secundarios de las medidas diagnósticas y tratamiento médico, con un estilo de vida que favorezca el desarrollo personal.

Los ReqAC de desviación de la salud no sólo surgen ante la enfermedad, también surgen de los cambios en el estado de ánimo, de las condiciones ambientales y de la falta de recursos materiales y humanos para llevar a cabo una acción. Por lo que la teoría de rango medio tdac enmarca la realización de este proyecto. Sin embargo, el concepto toma de decisiones utilizado en la trm del Déficit de Autocuidado (dac) no se encuentra suficientemente explicado, por lo que es necesario complementar el presente estudio con el modelo de toma decisiones para la construcción del instrumento y explorar la relación entre algunos factores condicionantes básicos y los conceptos capacidad de toma de decisiones para el autocuidado, autocuidado con el control glucémico y perímetro de cintura. Teoría de rango medio capacidad para la toma de decisiones y autocuidado de la DT2.

La formalización de una estructura conceptual teórica empírica consiste en la identificación de conceptos y proposiciones que conforman un modelo conceptual y de los de la teoría de rango medio, así como la identificación de métodos empíricos de investigación. Es necesario primero identificar los conceptos. Un concepto provee significado al fenómeno que se pretende observar directa o indirectamente; es una imagen mental que permite categorizar, interpretar e imponer una estructura en un fenómeno. Los conceptos de un modelo conceptual y de una teoría representan sus vocabularios particulares y son más abstractos y generales que los de una teoría. Los conceptos de la teoría aplican a situaciones particulares, como el caso de adultos con DT2 y deben ser observables o medibles. Al proceso de concreción se le conoce como substruction, además, permite valorar la congruencia entre los sistemas teóricos y operacionales en un diseño de investigación. El sistema teórico vincula los constructos con los conceptos.

A continuación, se describirá la consistencia entre el constructo “capacidad de autocuidado” de la teoría déficit de autocuidado de Orem, con el concepto “capacidad de toma de decisiones” propuesto. Las capacidades de autocuidado se definen como la compleja habilidad adquirida de personas maduras para conocer y lograr los requerimientos continuos de acciones deliberadas y propositivas que lleven a regular su funcionamiento y desarrollo. Dado que las capacidades y disposiciones fundamentales son la base para las acciones de autocuidado en general. Orem refiere la estructura de los componentes de poder para precisar las capacidades orientadas al cuidado a la salud, que median entre las fundamentales y las capacidades altamente especializadas que apoyan el ac.

La teorista identifica diez componentes de poder entre los que se encuentra la habilidad para tomar decisiones con respecto al cuidado de sí mismo y para llevar a la práctica esas decisiones. La autora no elabora más este componente de poder por lo que se recurrió a revisión de la literatura sobre el concepto, seleccionándose el modelo de capacidad de toma de decisiones descrito por Appelbaum y Grisso (1995).

Retomando a Appelbaum y Grisso, la capacidad de toma de decisiones se refiere a la habilidad de las personas para tomar una decisión sobre una tarea específica. Las decisiones pueden ser sencillas como decir “voy a comer”, o decisiones complejas como aceptar o rechazar el tratamiento de para una enfermedad (Appelbaum, 2010; Grisso y Appelbaum, 1998).

Las habilidades a las que hace referencia el modelo son: (a) comprensión de la información relevante que implica comprender el problema y las alternativas de solución; (b) apreciación del significado de la información además de la habilidad para aplicar esa información a una situación en un momento dado, de acuerdo a naturaleza de la enfermedad y la posibilidad de que el tratamiento sea benéfico; (c) razonamiento acerca las decisiones sobre el tratamiento, es decir, habilidad para comparar alternativas y sus consecuencias y finalmente, (d) comunicar una elección (Appelbaum y Grisso, 1995). Ambas conceptualizaciones involucran conocimiento. Como ya se señaló, la toma de decisiones (componentes de poder) está implicada en la capacidad de autocuidado.

Es por ello que el concepto de capacidad de toma de decisiones del cuidado en personas con DT2 se propone como instancia del concepto de capacidad de autocuidado. Las proposiciones de la teoría del déficit de autocuidado seleccionadas para servir como guías para el desarrollo de esta trm son: (1) las personas adultas con DT2 que emprenden acciones para su autocuidado poseen capacidades de acción especializadas (toma de decisiones), (2) las habilidades de los individuos para comprometerse con el autocuidado están condicionadas por la edad, etapa de desarrollo, experiencia de vida, orientación sociocultural, salud y recursos disponibles (Orem, 2001).

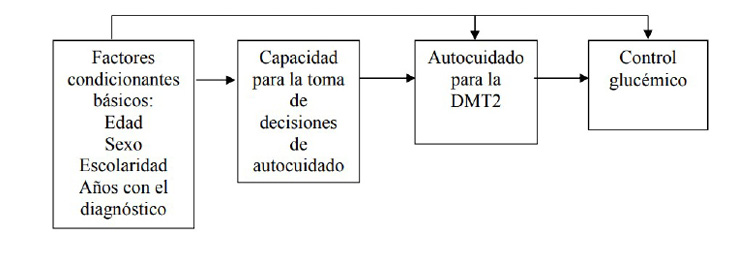

Autocuidado para la DT2, son las acciones específicas que una persona con DT2 debe llevar a cabo para controlar su problema de salud, preservar la vida, evitar o retrasar complicaciones y mantener el bienestar. Este concepto representa el autocuidado general de Orem. Los factores condicionantes básicos (fcb), atributos personales o ambientales, que en algún momento pueden afectar la capacidad de la persona con DT2 para participar en acciones de autocuidado, así como el tipo y calidad de las actividades de autocuidado necesarias para fines de este estudio, son: edad, sexo, escolaridad, y años de diagnóstico de DT2, por ser las variables relacionadas en la literatura revisada con los conceptos de interés. Estos elementos identificados en la teoría de rango medio capacidad de toma de decisiones y autocuidado de la DT2 se presentan en la figura 4.

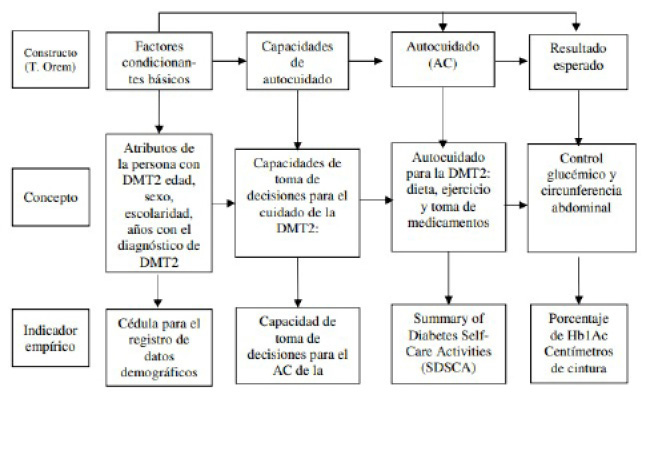

En la figura 5 se presentan los constructos, conceptos e indicadores empíricos para las variables, así como la estructura teórico conceptual empírica que esquematiza los conceptos derivados del modelo propuesto.

Figura 4. Relación de conceptos de capacidad de toma de decisiones y autocuidado de la DT2

Figura 5. Estructura teórico conceptual empírica del modelo

Conclusiones

El alto porcentaje de personas con DT2 en descontrol metabólico sugiere que éstas no cumplen con el tratamiento que su condición de salud les demanda para mantener las cifras de hemoglobina glucosilada dentro de los valores normales. Existe suficiente literatura científica que muestra que los pacientes con esta enfermedad no se apegan al tratamiento y que no cumplen con un buen autocuidado y control de su enfermedad. Además, es escasa la literatura existente sobre las relaciones entre la capacidad para la toma de decisiones que tienen los pacientes para el cumplimiento de las actividades de autocuidado, que requieren ser realizadas por el resto de su vida para mantener sus niveles de glucosa dentro de los valores normales.

En este sentido, el marco teórico de capacidad de toma de decisiones para el autocuidado de la DT2 permite la compresión de los conceptos de capacidad para la toma de decisiones y autocuidado. El realizar revisión sistemática de literatura, para dar explicación a las relaciones que muestran los conceptos mencionados anteriormente, permite brindar un leguaje claro y puntual. El presente marco ofrece sustento teórico para explicar la relación entre la capacidad para la toma de decisiones y el autocuidado, además, sugiere que las personas que viven con DT2 rara vez toman decisiones inmediatas de autocuidado, probablemente porque su percepción no es muy clara acerca de las consecuencias que puede tener retrasar las decisiones sobre las actividades que comprenden el autocuidado. Las personas con DMT2 aparentemente centran sus decisiones para el control glucémico en torno a la toma de medicamentos y posteriormente en otros aspectos del cuidado como la alimentación.

Bibliografía

Ali, M., K., McKeever, K., Saaddine, J., B., Cowie, C., C., Imperatore, G., y Gregg, E., W. (2013). Achievement of Goals in U.S. Diabetes Care, 1999-2010. The New England Journal of Medicine, 368(17), 1613-1624.

American Diabetes Association. (2021). Standards of Medical Care in Diabetes-2021. Diabetes Care, 44(1), S14-S38.

Ann, M., Carracher, Payal, H., Marathe, y Kelly, L. (2017). Research on the Value of Diabetes Education. American Association of Diabetes Educators.

Appelbaum, P. S., y Grisso, T. (1995). The MacArthur Treatment Competence Study I. Law and Human Behavior, 19(2), 105-126.

Appelbaum, P. S. (2010). Consent in Impaired Populations. Current Neurology and Neuroscience Report, 10(5), 367-373.

Backscheider, J. E. (1974). Self-Care Requirements, Self-Care Capabilities, and Nursing Systems in the Diabetic Nurse Management Clinic. American Journal of Public Health, 64(12), 1138-1146.

Carrera Boada, C. A., y Martínez Moreno, J. M. (2013). Pathophysiology of Diabetes Mellitus Type 2: Beyond the Duo “Insulin Resistance-Secretion Deficit”. Nutrición Hospitalaria, 28(2), 78-87.

Davies, M. J., D’Alessio, D. A., Fradkin, J., Kernan, W. N., Mathieu, C., …, Mingrone, G. (2018). Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018: A Consensus Report by the American Diabetes Association (ada) and the European Association for the Study of Diabetes (easd). Diabetes Care, 41, 2669-2701.

DeFronzo, R. A., Ferrannini, E., Groop, L., Henry, R. R., Herman, W. H., Holst, J. J., Hu, F. B., Kahn, C. R., Raz, I., Shulman, G. I., Simonson, D. C., Testa, M. A., y Weiss, R. (2015). Type 2 Diabetes Mellitus. Nature Reviews. Disease Primers, 1, 15019. https://doi.org/10.1038/nrdp.2015.19

Diario Oficial de la Federación (23 de noviembre de 2010). Norma Oficial Mexicana “Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus”. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010.

Flores Hernández, S., Reyes Morales, H., Villalpando, S., Reynoso Noverón, N., y Hernández Ávila, M. (2012). Encuesta nacional de salud y nutrición: Evidencia para la política pública en salud. Revista Salud Pública de México, 55(2), 347-350.

Glasgow, R. E., Peeples, M., y Skovlund, S., E. (2008). Where is the Patient in Diabetes Performance Measures?: The Case for Including Patient-Centered and Self-Management Measures. Diabetes Care 31(5), 1046-1050.

Glasgow, R., Toobert D., Barrera, M., y Stryker, L. (2004). Assessment of Problem Solving: A Key to Successful Diabetes Self-Management. Journal of Behavioral Medicine, 27(5), 477-490.

Grisso, T., y Appelbaum, P. S. (1998). Assessing Competence to Consent to Treatment: A Guide for Physicians and Other Health Professionals. Nueva York: Oxford University.

Hernández Ávila, M., Gutiérrez, J. P., y Reynoso Noverón, N. (2013). Diabetes mellitus en México: El estado de la epidemia. Salud Pública de México, 55(2), S129-S136.

Hill Briggs, F., Cooper, D. C., Loman, K., Brancati, F. L., y Cooper, L. A. (2003). A Qualitative Study of Problem Solving and Diabetes Control in Type 2 Diabetes Self-Management. The Diabetes Educator, 29(6), 1018-1028.

Iglesias, R., Barutell, L., Artola, S., y Serrano, R. (2014). Resumen de las recomendaciones de la American Diabetes Association (ada) para la práctica clínica en el manejo de la diabetes mellitus. Diabetes Practica, 5(2), 1-24.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Boletín de estadísticas vitales 2011. México: inegi.

Instituto Nacional de Salud Pública. (2013). Encuesta nacional de salud y nutrición 2012: Resultados por entidad federativa, Nuevo León. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública.

International Diabetes Federation. (2019). idf Diabetes Atlas, Ninth edition 2019. E-Library. Recuperado en octubre de 2014 de http//www.idf.org

Jonas, J. C., Bensellam, M., Duprez, J., Elouil, H., Guiot, Y., y Pascal, S. M. (2009). Glucose Regulation of Islet Stress Responses and β-Cell Failure in Type 2 Diabetes. Diabetes, Obesity and Metabolism, 11(4), 65-81.

Khardori, R. (2013). Changing Paradigms in Type 2 Diabetes Mellitus. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(1), 68-71.

Krentz, A., Clough, G., y Byrne, C. (2007). Interactions Between Microvascular and Macrovascular Disease in Diabetes: Pathophysiology and Therapeutic Implications. Diabetes, Obesity and Metabolism, 9, 781-791.

Orem, D.E. (2001). Nursing: Concepts of Practice (6ª ed.). St. Louis Missouri, EE. UU.: Mosby.

Organización Mundial de la Salud. (2016). Informe mundial sobre la diabetes 2016. https://www.who.int/diabetes/global-report/es/

Shamah Levy, T., Vielma Orozco, E., Heredia Hernández, O., Romero Martínez M., Mojicam Cuevas, J., Cuevas Nasu, L., Santaella Castell, J. A., y Rivera Dommarco, J. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019: Resultados nacionales. México: Instituto Nacional de Salud Pública.

The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. (1993). The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. The New England Journal of Medicine, 329(14), 977-986.

Toobert, D. J., Hampson, S. E., y Glasgow, R. E. (2000). The Summary of Diabetes Self-Care Activities Measure. Diabetes Care, 23, 943-950.

UK Prospective Diabetes Study (ukpds) Group. (1998). Intensive Blood-Glucose control with Sulphonylureas or Insulin Compared with Conventional Treatment and Risk of Complications in Patients with Type 2 Diabetes (ukpds 33). Lancet, 352, 837-853.