Capítulo 17. Estrés de la crianza y obesidad infantil

Capítulo 17. Estrés de la crianza y obesidad infantil

Monserrat Morales Alducin1

Yolanda Flores Peña2

Resumen

La obesidad infantil es un problema multifactorial que se ha mantenido como un problema de salud relevante. Entre las influencias multifactoriales sobre la obesidad infantil, los padres pueden afectar los comportamientos de salud de sus hijos respecto a la dieta, actividad física y comportamiento sedentario. En específico, el estrés de la crianza es un factor psicológico que puede ser importante en la relación entre los padres y los factores de riesgo de obesidad infantil en los hijos. Se realizó una revisión de la literatura a lo largo del tiempo con el objetivo de conocer a fondo el estrés de la crianza y cómo la literatura ha ido evolucionando hasta identificarlo como una variable de riesgo en el manejo y prevención del sobrepeso y obesidad infantil. Se identificó que un nivel alto de estrés de la crianza materna aumenta el uso de prácticas restrictivas, la presión para comer, consumo de comida rápida, comer en exceso, la recompensa alimentaria, y disminuyen las comidas familiares y la disponibilidad de alimentos saludables, variables que se correlacionan con el riesgo de obesidad infantil. Conclusión: Abordar el estrés de la crianza dentro de las investigaciones para prevenir la obesidad es de importancia, dado que pudiera fungir como un mediador de aquellas variables que se relacionan directamente con el riesgo de obesidad infantil.

Palabras clave: obesidad, preescolar, estrés, crianza del niño.

Introducción

La obesidad infantil (oi) se ha convertido en una epidemia mundial. Es uno de los problemas más grandes de salud pública del siglo xxi que se ha incrementado a un ritmo alarmante (oms, 2020). México ocupa el primer lugar mundial en oi, un problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2016; Save the Children, 2021). La prevalencia de sobrepeso (sp) en niños menores de cinco años fue de 8.2%, siendo esto mayor en localidades urbanas (8.4% vs. 7.8% rural), mientras que la prevalencia de sp-oi en escolares fue de 35.6% (Shamah-Levy et al., 2020).

Los niños con obesidad (ob) tienen más probabilidad de ser adultos con OB, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes (oms, 2021). Se considera que existen múltiples factores que contribuyen a la oi, la actividad física reducida, aumento de la ingesta calórica, bajo nivel socioeconómico y factores socioculturales (Weihrauch-Blüher y Wiegand, 2018). Entre las influencias multifactoriales sobre la oi, los padres pueden afectar los comportamientos de salud de sus hijos con respecto a la dieta, actividad física y comportamiento sedentario (Anderson y Keim, 2016).

Hasta el momento se han identificado intervenciones para prevenir y reducir el riesgo de oi, las cuales se enfocan principalmente en fomentar la actividad física, el control de la dieta y la participación de los padres en relación con sus prácticas de alimentación y el conocimiento de estilos de vida saludable (Brown et al., 2019; Morgan et al., 2020; Vollmer et al., 2019). Sin embargo, la oi no se limita sólo a factores de comportamiento. Otro riesgo de oi podría incluir los factores psicológicos de los padres, especialmente, el estrés de la crianza, este factor puede ser importante en la relación entre los padres y los factores de riesgo de oi en los hijos.

El estrés se define como respuestas fisiológicas y psicológicas a factores estresantes que son eventos reales o amenazas percibidas para un individuo (Schneiderman et al., 2005). Dado que se conoce que el estrés puede considerarse como un proceso adaptativo, la exposición constante y prolongada puede dar como resultado consecuencias adversas para la salud (Carlson et al., 2019). Se ha evidenciado que los niveles elevados de estrés se asocian a problemas como: el apego inseguro en el hijo y la utilización de disciplina punitiva y abusiva por parte de los padres, así como la aparición de problemas de conducta y adaptación en los niños (Dopke, Lundahl, Dunsterville y Lovejoy, 2003; Holden y Banez, 1996; Rodríguez y Green, 1997 citado por Vera y Peña, 2005). Se ha encontrado que aquellas madres con más estrés de la crianza utilizan con mayor frecuencia un estilo no involucrado y menos afecto positivo (Hughes et al., 2015). Asimismo, los niveles más altos de estrés de la crianza se han asociado con menor calidad de vida en niños mediante el uso de un estilo de crianza general permisivo (Frontini et al., 2016). Continuando con lo anterior, en una revisión sistemática se identificó que el estrés de la crianza puede estar asociado con la utilización de prácticas de alimentación poco saludables y riesgo de desarrollar OB infantil (Jang et al., 2019).

Por ello, resulta importante entender qué es el estrés de la crianza, qué factores lo determinan, así como lo que la literatura empírica publicada hasta el momento nos evidencia sobre la temática. Dado lo anterior, trasferir la evidencia acerca de dicha problemática es importante para la generación de nuevo conocimiento para contribuir en la epidemia de la ob infantil.

Comprender el estrés de la crianza

La crianza se considera un conjunto de actitudes, creencias, costumbres sociales, percepciones y conductas relacionadas con la construcción humana del nuevo ser, requiere de condiciones materiales, recursos humanos y financieros que conjuntamente puedan facilitar o inhibir el ejercicio de la crianza (Infante Blanco y Martínez Licona, 2016). Se señalan tres condiciones necesarias para la crianza: un entorno libre de presiones, el empleo de recursos didácticos y comunicación, así como las costumbres y creencias que la comunidad desea conservar (García Méndez, 2014). El estrés en la crianza es un elemento disposicional que establece en las madres niveles diferenciales de actuación relacionados con el comportamiento del niño y las expectativas de la crianza.

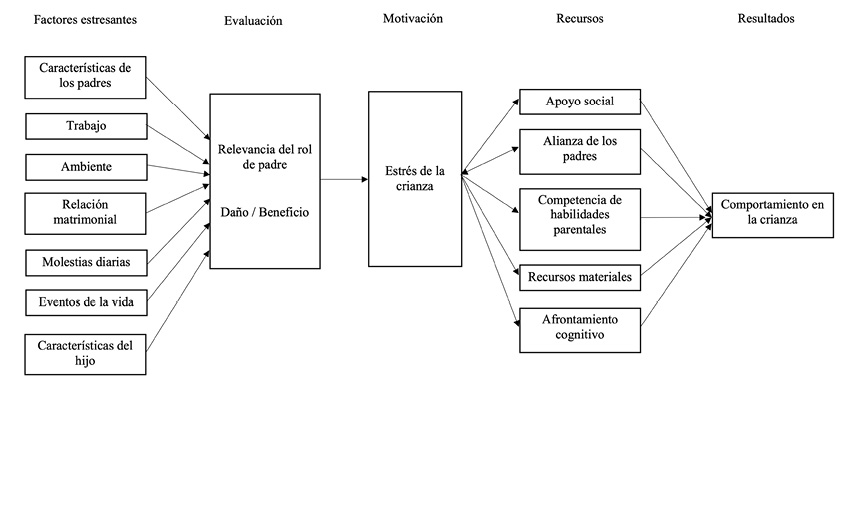

El estrés de la crianza ha sido estudiado en diferentes modelos (Abidin y Bruner, 1995; Websteer Stratton, 1999) como elemento fundamental en la explicación del desarrollo del niño. El modelo de Abidin explica una ruta teórica de influencia con respecto a los determinantes del comportamiento en la crianza, para dar explicación a este comportamiento en la crianza considera aquellos factores estresantes (las características de los padres, del hijo, el trabajo, la relación matrimonial, molestias diarias y eventos de la vida), estos factores estresantes contribuyen a la evaluación de la relevancia del rol de padres ya sea como beneficio o daño. Esta evaluación da como resultado el grado de estrés de la crianza que los padres experimentan y Abidin considera este estrés como un factor motivacional que permite utilizar los recursos que tienen a su alcance (apoyo social, alianza de los padres, competencia de habilidades parentales, recursos materiales y afrontamiento cognitivo) y que dan como resultado el comportamiento en la crianza de los hijos.

Se considera que el estrés de la crianza es el resultado de una serie de evaluaciones realizadas por los padres derivadas del entorno, las cuales superan su capacidad de respuesta adaptativa, y se sienten desbordados por las mismas (Abidin, 1992). El estrés de la crianza tiene influencia en la salud y el funcionamiento psicológico del padre y en las relaciones con sus hijos. Lo anterior refiere que los niveles elevados de estrés se asocian a problemas como el apego inseguro en el niño y la utilización de disciplina punitiva y abusiva por parte de los padres, así como la aparición de problemas de conducta y adaptación en los niños (Dopke, Lundahl, Dunsterville y Lovejoy, 2003; Holden y Banez, 1996; Rodríguez y Green, 1997 citado por Vera y Peña, 2005).

El modelo de Abidin (1992) explica una ruta teórica de influencia con respecto a los determinantes del comportamiento en la crianza. Para dar explicación a este comportamiento en la crianza, se consideran aquellos factores estresantes (las características de los padres, del hijo, el trabajo, la relación matrimonial, molestias diarias y eventos de la vida). Estos factores estresantes contribuyen a la evaluación de la relevancia del rol de padres, ya sea como beneficio o daño. Esta evaluación da como resultado el grado de estrés de la crianza que los padres experimentan, y Abidin considera este estrés como un factor motivacional que permite utilizar los recursos que tienen a su alcance (apoyo social, alianza de los padres, competencia de habilidades parentales, recursos materiales y afrontamiento cognitivo) y que da como resultado el comportamiento en la crianza de los hijos (ver figura 1)

Existen diversas maneras de medir el estrés general (Escala de Estrés Percibido, Escalas de Depresión Ansiedad Estrés [dass-21]), sin embargo, cuando se habla de estrés de la crianza el Índice de Estrés Parental (iep) desarrollado por Abidin (1990) es uno de los más utilizados. Posteriormente, en el año de 1995, Berry y Jones desarrollaron la Escala de Estrés Parental como una alternativa accesible para evaluar el estrés de la crianza que evalúa los niveles de estrés experimentado por los padres, tomando en cuenta los aspectos positivos y negativos de la crianza de los hijos.

Figura 1. Rutas teóricas de influencia con respecto a los determinantes del comportamiento en la crianza

Literatura científica sobre el estrés de la crianza

El estrés de la crianza ha sido ampliamente estudiado desde Gillberg (1975), quien aborda la problemática del estrés de los padres desde la perspectiva del proceso continuo de la crianza de los hijos en relación con los padres, el cambio en la estuctura familiar, las tendencias culturales, los problemas de individuación y las influencias del entorno. Examina el estrés asociado con el papel de los padres en el trato con su hijo y pone en perspectiva este papel en relación con cualquier dificultad intrapsíquica posterior que el niño pueda experimentar, asimismo, reconoce que la personalidad y el carácter del niño son características que potencializan el estrés de los padres (Gillberg, 1975).

Posteriormente, Abidin (1983) comienza a abordar la problemática del estrés de la crianza en relación con la utilización de los servicios médicos pediátricos en niños de entre 1 a 48 meses. Dentro de esta investigación examina seis categorías de servicios médicos: visitas de rutina, visitas por enfermedad, infecciones, diarrea y vómitos, lesiones traumáticas y otros servicios médicos, e identifica que el estrés de la crianza moderado se interpreta como potencialmente adaptativo en relación con la reducción de lesiones traumáticas (Abidin, 1983). A lo largo de las investigaciones el estrés de la crianza se ha abordado desde perspectivas de abuso (Kelley, 1992; Shenk et al., 2017), hasta el manejo del estrés con hijos con alguna enfermedad o discapacidad (Bishop et al., 2020; Jijon y Leonard, 2020). Sin embargo, el abordaje del estrés de la crianza como factor de riesgo para la oi es relativamente nuevo.

Estrés de la crianza y obesidad infantil

A continuación se presenta una serie de artículos que se han obtenido de la revisión de la literatura hasta el momento:

Walton et al. (2014) examinaron la asociación entre el estrés de la crianza y el imc del hijo, realizaron un estudio transversal, participaron 110 diadas madre-hijo (2 a 5 años). Las participantes contestaron la subescala de angustia principal de 12 ítems de la edición corta de la tercera edición (psi-3-sf) del índice de estrés de la crianza. Se midió peso y talla del hijo y autoinforme materno sobre la actividad física y ver televisión. En este estudio, el nivel de estrés de la crianza no se asoció con el estado del peso del hijo (or = 1.01, ic 95% = .35 a 2.91). Los hijos de madres con niveles altos de estrés tenían menor probabilidad de cumplir con las pautas de actividad física del preescolar los días de semana (or = .33, ic 95% = .12, .95). En comparación con las madres con niveles normales de estrés de la crianza, las que experimentaron niveles altos de estrés tenían menos probabilidades de establecer límites en la televisión de sus hijos (or = .32, ic 95% = 0.11-0.93). Los resultados sugieren que es posible que las intervenciones deban abordar el estrés de la crianza como un factor subyacente asociado con los comportamientos poco saludables entre los niños pequeños, como la falta de juegos activos entre semana y el aumento de los comportamientos sedentarios.

Swyden et al. (2017) examinan cómo las horas de trabajo, el estrés materno y la preocupación materna sobre el peso del niño influyen en el uso de prácticas restrictivas de alimentación entre los niños en edad preescolar, independientemente de la edad del niño. Participaron 285 madres de niños de 2 a 5 años, reclutados en el centro de cuidado infantil. El estrés materno se evaluó utilizando la forma corta de la Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (dass-21). Para medir las prácticas de crianza relacionadas con la alimentación, se utilizó el Cuestionario de Alimentación Infantil (cfq). Se encontró que el 56% de las madres presentó estrés normal, 28% estrés leve/moderado, y 16% con estrés severo/extremadamente severo.

Las madres con estrés materno severo/extremo informaron que usaron prácticas de alimentación restrictivas más que las madres con estrés normal (p < .05). El estrés materno y la preocupación por el peso del niño se relacionaron con el uso de prácticas de alimentación restrictivas en modelos individuales no ajustados (Modelo 1: p < .001). A medida que aumentó la edad infantil, el uso de prácticas de alimentación restrictivas fue mayor (Modelo 1: M = 3.41 ± .77, estándar β = .155, r = .02, p < .001). Los autores concluyen que la alimentación infantil es multifactorial, ya que el estrés materno, el trabajo y la preocupación pueden contribuir conjuntamente al uso de prácticas de alimentación restrictivas.

Por otro lado, en Lituania Grazuleviciene (et al. 2017), realizaron un estudio transversal con el propósito de examinar si el estrés de la crianza incrementa el riesgo de sp-ob en niños de 4 a 6 años, en madres con bajo nivel educativo. La muestra se conformó por 1 489 diadas madre-hijo (4-6 años). Se midió peso y talla y se calculó el imc del hijo. Las madres contestaron el Índice de Estrés de la Crianza (s-psi/sf) y se evaluó el nivel educativo como: educación deficiente (10 años o menos), educación no universitaria y título universitario.

Se encontró que los niños de madres con mayor educación tuvieron una prevalencia de 6.6% de sp-ob, mientras que los hijos de madres con menor educación tuvieron una prevalencia de 11.7% (p < .05), además se encontró que los hijos tienen mayor riesgo de presentar sp-ob cuando existe estrés de la crianza (or = 1.89, ic 95% = 1.03-2.62). Como conclusión, los autores señalan que la educación pobre de la madre, el estrés de la crianza y el comportamiento sedentario de los niños son determinantes del riesgo de sp-ob en niños de 4 a 6 años.

Se realizó un estudio, por Grummon y colaboradores (2017), en Estados Unidos, con el objetivo de examinar si los niños que están expuestos al estrés de la crianza tienen mayor circunferencia de cintura y si está asociación estaba medida por el tiempo de ver televisión. Participaron 319 diadas padres-hijo (2-5 años). Se midió peso, talla, circunferencia de cintura, pliegues cutáneos y se calculó el imc del hijo. El estrés de la crianza se evaluó mediante el Índice de Estrés Parental (psi-sf), el caos del hogar por la escala de orden y Confusión de Hubbub (chaos), la crianza inconsistente se midió a través del Cuestionario de crianza de Alabama-Revisión preescolar, para evaluar la confianza de los padres se utilizó la Escala de Sentido de Competencia de los Padres (psoc) y la desregulación emocional de los padres se midió con la Escala de Dificultad en la Regulación Emocional (ders).

La exposición de un niño al estrés de la crianza acumulativo se asoció positivamente con la circunferencia de cintura, pero no fue significativo (b = .17, p < .05). Los niños con una mayor exposición al estrés de la crianza tendían a mirar más televisión (b = .16, p < .05) y presentaban una circunferencia de cintura mayor (b = .19 p < .05), significativo cuando el sexo del niño moderó el tiempo de ver televisión. (b = .65, p < .05). A manera de conclusión, la exposición a múltiples factores de riesgo psicosocial se asoció positivamente con peores resultados de peso en niños en edad preescolar (aunque la asociación es de magnitud moderada).

En Estados Unidos, Berge et al. (2018) realizaron un estudio transversal para identificar si las fuentes de estrés materno transitorias (es decir, momentáneas; conflicto entre madre e hijos) y crónicas (es decir, a largo plazo; desempleo > 6 meses) están relacionadas con las prácticas de alimentación maternas con respecto a la ob infantil. Participaron 61 diadas madre-hijo (5 a 7 años). Para medir el estrés materno transitorio respondieron una pregunta: ¿Qué tan estresado se siente en este momento? Esta pregunta realizada cuatro veces al día y al final del día: ¿qué tan estresante fue su día? Para medir el estrés materno crónico contestaron, en una escala del 1 al 10, qué tan estresados estuvieron durante los últimos 30 días. Las prácticas de alimentación de las madres se midieron a través del Cuestionario de Alimentación Infantil (cfq); se preguntó a las madres qué tipos de alimentos servían en la comida.

Se encontró que los estresores transitorios se relacionaron de forma positiva con servir comida rápida en los tiempos de comida (.09; ic 95%: [.01, .16], p < .05) y servir comida ya preparada (.10, ic 95% = 0.00-0.20, p < .05). El estrés financiero transitorio tuvo una fuerte relación con consumir comida rápida durante el día (.09, ic 95% = 0.01-0.16, p < .05) y servir comida ya preparada (.10, ic 95% = 0.00-0.20, p < .05), y se asoció de forma negativa con servir comida casera durante el día (−0.25, ic 95% = −0.47 −0.02, p < .05). El estrés transitorio se relacionó con prácticas de alimentación restrictivas (.09, ic 95% = 0.03-0.16, p < .05).

En Portugal, Gouveia (et al. 2019) realizaron un estudio con el fin de explorar si la asociación entre los comportamientos alimentarios desordenados de los niños/adolescentes puede estar mediada por estrés de la crianza y las prácticas parentales de alimentación infantil. La muestra se conformó por 726 diadas madre o padre y su hijo (7-18 años). Para medir el estrés de la crianza las madres completaron la Escala de Estrés Parental (pss, por sus siglas en inglés, Berry y Jones, 1995), para las prácticas de alimentación infantil completaron el Cuestionario de Prácticas de Alimentación Infantil (cfq por sus siglas en inglés, Birch et al., 2001). Para evaluar los comportamientos desordenados, los niños completaron el Cuestionario de Comportamiento de Alimentación Holandés (debq, por sus siglas en inglés; Van Strien, Frijters, Bergers y Defares, 1986) y el Inventario de Trastornos Alimentarios para niños (edi-c, por sus siglas en inglés, Garner, 1991).

Hubo asociaciones para la etapa temprana de la adolescencia entre el estrés de la crianza y la presión para comer (b = .228, p < .001), estrés de la crianza y restricción parental (b = 0.112, p < .05), estrés de la crianza y monitoreo parental (b = 0.136, p < .05), estrés de la crianza y recompensa alimentaria (b = 0.268, p < .001). Se encontraron asociaciones para niños, únicamente, entre estrés y restricción parental (b = 0.165, p < .05) y estrés de la crianza y comer en exceso (b = 0.178, p < .05). Además, hubo efectos indirectos significativos entre el estrés de la crianza y la alimentación emocional a través de la recompensa alimentaria para las niñas (b = 0.507, p < .05) y entre el estrés de la crianza y comer en exceso a través de la presión para comer para las niñas (b = −0.032, p < .05). Los investigadores sugieren que a niveles más bajos de estrés de la crianza los niños pueden participar menos en conductas alimentarias desordenadas.

Fulkerson et al. (2019) realizaron una investigación en Minesota con el objetivo de examinar cómo el caos doméstico y el estrés de la crianza no controlado (estrés percibido y la capacidad para manejarlo) están asociados y contribuyen a la variación en los marcadores del entorno alimentario del hogar (frecuencia de comidas familiares, barreras percibidas para cocinar, disponibilidad saludable de alimentos en el hogar) en familias de hijos jóvenes. Participaron 819 diadas madre-padre y su hijo (6 años). Los participantes contestaron cuatro ítems de la escala de confusión y de orden (Matheny et al., 1995) para medir el caos del hogar, para evaluar el estrés de la crianza los padres contestaron dos preguntas: (1) estrés general: ¿Cómo calificaría su nivel promedio de estrés en los últimos 30 días, (2) manejo del estrés: ¿Cómo calificaría su capacidad del manejo del estrés en los últimos 30 días? Para evaluar el ambiente de comidas en casa se realizó una sola pregunta: durante los últimos siete días, ¿cuántas veces comieron juntos todos o la mayoría de las personas que viven en su hogar? Y para evaluar las barreras para preparar la comida se preguntó la disponibilidad de alimentos saludables.

Las familias con niveles más bajos de estrés de la crianza no controlado se reunían 8 veces a la semana a la hora de la comida, esto era mayor a las demás familias (n = 215, M = 0.3, DE = 0.1, p < .01), así como la disponibilidad de alimentos más saludables (p < .01). El tipo y el momento del estrés pueden ser importantes, ya que la investigación ha demostrado estresores transitorios relacionados con conflictos interpersonales, los cuales tienen efectos más fuertes sobre prácticas de alimentación no saludables.

Hughes, Power, Liu, Sharp y Nicklas (2015) realizaron un estudio exploratorio con el objetivo de examinar cómo los síntomas depresivos y el estrés de la crianza pueden influir en los emai. Participaron 290 cuidadores primarios (96% madres, 2% padres 2% abuelas) y sus hijos de edad preescolar. Se utilizó el Cuestionario de Estilos de Alimentación del Cuidador (cfsq, por sus siglas en inglés) para medir los emai y para evaluar el estrés de la crianza se aplicó la forma corta psi-sf. Se encontró que los niveles más altos de afecto positivo se asociaron con una probabilidad tres veces mayor de presentar otros estilos de alimentación en comparación con el estilo de alimentación no involucrado (or = 2.93, ic 95% = 1.72-5.01).

Al agregar la variable depresión al modelo, la puntuación z del imc del hijo se asoció significativamente con los cuatro estilos de alimentación (or = .85, ic 95% = 0.74-0.98). Al agregar la puntuación de estrés de la crianza, la puntuación z del imc infantil (or = .86, ic 95% = 0.74-0.99) tuvo un efecto positivo (or = 2.60, ic 95% = 1.51-4.50) y el estrés de la crianza (or = .43; ic 95% = 0.24-0.77) se asoció significativamente con los emai. Se concluye que los estilos de alimentación tienden a asociarse con la ob infantil en población debajo ingreso, los resultados de este estudio brindaron información importante sobre la dinámica alimenticia entre madres e hijos que puede promover conductas alimentarias infantiles menos óptimas y el desarrollo de la OB infantil.

Respecto a los predictores del estrés de la crianza la literatura ha identificado que el ingreso económico, la escolaridad materna, el hábito de fumar, la presencia de una enfermedad crónica, la edad del hijo y el imc del hijo son factores que contribuyen a incrementar el estrés de la crianza (Grummon et al., 2017; Shankardass et al., 2014; Swyden et al., 2017).

En conclusión, se identificó que un nivel alto de estrés de la crianza materno aumenta el uso de prácticas restrictivas, la presión para comer, consumo de comida rápida, comer en exceso, la recompensa alimentaria y disminuyen las comidas familiares y la disponibilidad de alimentos saludables (Berge et al., 2018; Fulkerson et al., 2019 Gouveia et al., 2019; Swyden et al., 2017). Estos factores identificados intensifican el riesgo de sp-ob en la infancia, lo que nos coloca a reconocer la importancia de identificar en las poblaciones de estudio el nivel de estrés de la crianza que los padres experimentan y cómo esto se relaciona con el riesgo de sp-ob infantil.

Conclusión

La asociación entre el estrés de la crianza y la oi es compleja. Sin embargo, es evidente que el estrés de la crianza contribuye en gran medida al riesgo de sp-oi, desde la disminución de la actividad física, el uso de estilos indulgentes y autoritarios, la utilización de prácticas de alimentación poco saludables, que por sí solas se consideran variables altamente correlacionadas con el sp-ob infantil. Se considera que la implementación de esta variable dentro de las investigaciones es de importancia, dado que pudiera fungir como un mediador de aquellas variables que se relacionan directamente con el riesgo de sp-ob infantil. Se identifica la relevancia del estrés de la crianza para desarrollar programas de prevención de sp-ob en la infancia, así como realizar estudios de intervención que evidencien estrategias para combatir el sp-ob en la infancia.

Bibliografía

Abidin, R. R. (1983). Parenting Stress and the Utilization of Pediatric Services. Children’s Health Care: Journal of the Association for the Care of Children’s Health, 11(2), 70-73. https://doi.org/10.1207/s15326888chc1102_5

Abidin, R. R. (1992). The Determinants of Parenting Behavior. Journal of Clinical Child Psychology, 21(4), 407-412. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2104_12

Anderson, S. E., y Keim, S. A. (2016). Parent-Child Interaction, Self-Regulation, and Obesity Prevention in Early Childhood. Current Obesity Reports, 5(2), 192-200. https://doi.org/10.1007/s13679-016-0208-9

Berge, J. M., Tate, A., Trofholz, A., Fertig, A., Crow, S., Neumark-Sztainer, D., y Miner, M. (2018). Examining within- and across-Day Relationships between Transient and Chronic Stress and Parent Food-Related Parenting Practices in a Racially/Ethnically Diverse and Immigrant Population: Stress Types and Food- Related Parenting Practices. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1), 7. https://doi.org/10.1186/s12966-017-0629-1

Bishop, M., Cohen, L. L., y Robbertz, A. S. (2020). Illness-Related Parenting Stress and Maladjustment in Congenital Heart Disease: Mindfulness as a Moderator. Journal of pediatric psychology, 45(10), 1208-1215. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa081

Brown, T., Moore, T. H., Hooper, L., Gao, Y., Zayegh, A., Ijaz, S., Elwenspoek, M., Foxen, S. C., Magee, L., O’Malley, C., Waters, E., y Summerbell, C. D. (2019). Interventions for Preventing Obesity in Children. Cochrane Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.cd001871.pub4

Carlson, L. E., Toivonen, K., y Subnis, U. (2019). Integrative Approaches to Stress Management. Cancer Journal (Sudbury, Mass.), 25(5), 329-336. https://doi.org/10.1097/PPO.0000000000000395

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2016). Salud y nutrición. UNICEF. https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n

Fulkerson, J. A., Telke, S., Larson, N., Berge, J., Sherwood, N. E., y Neumark Sztainer, D. (2019). A Healthful Home Food Environment: Is it Possible Amidst Household Chaos and Parental Stress? Appetite, 142, 104391. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104391

Frontini, R., Moreira, H., y Canavarro, M. C. (2015). Parenting Stress and Quality of Life in Pediatric Obesity: The Mediating Role of Parenting Styles. Journal of Child and Family Studies, 25(3), 1011-1023. https://doi.org/10.1007/s10826-015-0279-3

García Méndez, M., Rivera Aragón, S., y Reyes Lagunes, I. (2014). La percepción de los padres sobre la crianza de los hijos. Acta Colombiana de Psicología, 17(2), 133-141. https://doi.org/10.14718/acp.2014.17.2.14

Gillberg A. L. (1975). The Stress of Parenting. Child Psychiatry and Human Development, 6(2), 59-67. https://doi.org/10.1007/BF01438300

Gouveia, M. J., Canavarro, M. C., y Moreira, H. (2019). How Can Mindful Parenting Be Related to Emotional Eating and Overeating in Childhood and Adolescence? The Mediating Role of Parenting Stress and Parental Child-Feeding Practices. Appetite, 138, 102-114. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.03.021

Grazuleviciene, R., Petraviciene, I., Andrusaityte, S., y Balseviciene, B. (2017). Psychosocial Stress and Obesity among Children Residing in Kaunas City. Environmental Research, 157, 37-43. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.05.002

Grummon, A. H., Vaughn, A., Jones, D. J., y Ward, D. S. (2017). Cumulative Risk Exposure and Waist Circumference in Preschool-Aged Children: The Mediating Role of Television and Moderating Role of Sex. Annals of Behavioral Medicine: A Publication of the Society of Behavioral Medicine, 51(4), 489-499. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9872-y

Hughes, Sheryl, O., Power, Thomas, G., Liu, Y., Sharp, C., y Nicklas, T. A. (2015). Parent Emotional Distress and Feeding Styles in Low-Income Families. The Role of Parent Depression and Parenting Stress. Appetite, 92, 337–342. https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.06.002

Infante Blanco, A., y Martínez Licona, J. F. (2016). Concepciones sobre la crianza: El pensamiento de madres y padres de familia. Liberabit: Revista Peruana de Psicología, 22(1), 31-41. https://doi.org/10.24265/liberabit.2016.v22n1.03

Jang, M., Owen, B., y Lauver, D. R. (2019). Different Types of Parental Stress and Childhood Obesity: A Systematic Review of Observational Studies. Obesity Reviews, 20(12), 1740-1758. https://doi.org/10.1111/obr.12930

Jijon, A. M., y Leonard, H. C. (2020). Parenting Stress in Parents of Children with Developmental Coordination Disorder. Research in Developmental Disabilities, 104, 103695. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103695

Kelley S. J. (1992). Parenting Stress and Child Maltreatment in Drug-Exposed Children. Child Abuse & Neglect, 16(3), 317-328. https://doi.org/10.1016/0145-2134(92)90042-p

Morgan, E. H., Schoonees, A., Sriram, U., Faure, M., y Seguin-Fowler, R. A. (2020). Caregiver Involvement in Interventions for Improving Children’s dietary Intake and Physical Activity Behaviors. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2020(1). https://doi.org/10.1002/14651858.cd012547.pub2

Organización Mundial de la Salud. (9 de junio de 2021). Obesidad y sobrepeso [Comunicado de prensa]. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Save the Children en México. (6 de julio de 2021). El estado de la nutrición infantil en México. Save the Children. https://blog.savethechildren.mx/2021/07/06/estado-nutricion-infantil-en-mexico/

Shenk, C. E., Ammerman, R. T., Teeters, A. R., Bensman, H. E., Allen, E. K., Putnam, F. W., y Van Ginkel, J. B. (2017). History of Maltreatment in Childhood and Subsequent Parenting Stress in At-Risk, First-Time Mothers: Identifying Points of Intervention During Home Visiting. Prevention Science: The Official Journal of the Society for Prevention Research, 18(3), 361-370. https://doi.org/10.1007/s11121-017-0758-4

Schneiderman, N., Ironson, G., y Siegel, S. D. (2005). Stress and Health: Psychological, Behavioral, and Biological Determinants. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 607-628. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141

Shamah Levy, T., Vielma Orozco, E., Heredia Hernández, O., Romero Martínez, M., Mojica Cuevas, J., Cuevas Nasu, L., Santaella Castell, J. A., Rivera Dommarco, J. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Resultados Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2020. https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_informe_final.pdf

Swyden, K., Sisson, S. B., Morris, A. S., Lora, K., Weedn, A. E., Copeland, K. A., y DeGrace, B. (2017). Association Between Maternal Stress, Work Status, Concern About Child Weight, and Restrictive Feeding Practices in Preschool Children. Maternal and Child Health Journal, 21(6), 1349-1357.

Vera, J. A., y Peña, M. O. (2005). Desarrollo, estimulación y estrés de la crianza. Apuntes de Psicología, 23(3), 305-319. http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/100

Vollmer, R. L., Adamsons, K., y Mobley, A. R. (2019). Recruitment, Engagement, and Retention of Fathers in Nutrition Education and Obesity Research. Journal of Nutrition Education and Behavior, 51(9), 1121-1125. https://doi.org/10.1016/j.jneb.2019.07.006

Walton, K., Simpson, J. R., Darlington, G., y Haines, J. (2014). Parenting Stress: A Cross-Sectional Analysis of Associations with Childhood Obesity, Physical Activity, and TV Viewing. BMC Pediatrics, 14, 244. https://doi.org/10.1186/1471-2431-14-244

Webster Stratton, C. (1990). Enhancing the Effectiveness of Self-Administered Videotape Parent Training for Families with Conduct-Problem Children. Journal of Abnormal Child Psychology, 18(5), 479-492. https://doi.org/:10.1007/bf00911103

Weihrauch-Blüher, S., y Wiegand, S. (2018). Risk Factors and Implications of Childhood Obesity. Current Obesity Reports, 7(4), 254-259. https://doi.org/10.1007/s13679-018-0320-0